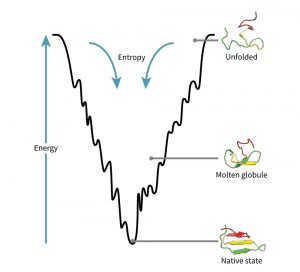

Woher genau „wissen“ die Proteine wie sie sich falten müssen, um ihre Funktion korrekt erfüllen zu können? Die Antwort darauf liefert ein biochemisches Grundprinzip. Dies besagt, dass alle Proteine eine Energieminimierung anstreben, also eine Faltung, die für das Protein energetisch besonders günstig ist. Wenn das Protein diesen Zustand der niedrigsten Energie gefunden hat, „weiß“ das Protein: Aha, so bin ich richtig gefaltet und kann meine Funktion erfüllen.

Levinthal-Paradox – Faltung ist nicht zufällig

Doch wie genau findet das Protein nun die Faltung, die am energetisch günstigsten ist? Ein Protein könnte natürlich alle möglichen Konformationen ausprobieren und würde dann irgendwann schon die richtige – also die energieniedrigste – Faltung finden. Doch das würde unendlich lange dauern, denn für ein Protein mit einer Länge von beispielsweise 150 Aminosäuren gäbe es 2150 Möglichkeiten sich zu falten.

Auch wenn eine Änderung der Konformation nur wenige Pikosekunden dauert, bräuchte das Protein über 1024 Jahre, um die korrekte Faltung zu finden. Tatsächlich findet ein Protein aber innerhalb von Minuten, zum Teil sogar Sekunden zur optimalen Faltung. Damit ist schonmal eindeutig klar, dass die Suche nach der korrekten Konformation nicht zufällig abläuft.

Umweltbedingungen begünstigen korrekte Faltung

Doch was ist dann die Triebkraft? Vereinfacht ausgedrückt: Die Aminosäuren in der Kette des Proteins folgen den gegebenen physikalischen Gesetzen und finden damit ihren Weg zur korrekten Faltung. Zu solchen Gesetzen gehört die Energieminimierung und das Streben nach einem energetisch günstigen Zustand. Auch der hydrophobe Effekt, der dafür sorgt, dass sich die hydrophoben Seitenketten im Inneren des Proteins zusammenlagern, trägt zur Energieminimierung bei.