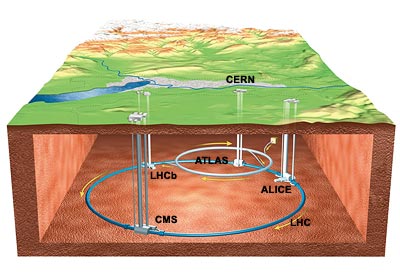

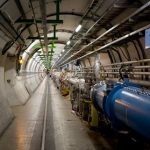

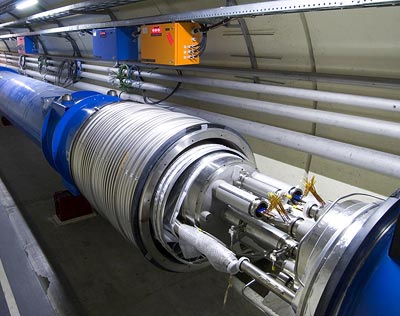

Auf den ersten Blick ist CERN, das europäische Forschungszentrum für Teilchenphysik, alles andere als beeindruckend. In der Nähe von Genf an der schweizerisch-französischen Grenze gelegen, gleicht es eher einem Industriekomplex als einem Wunder moderner Technologie. Doch dieses Bild ändert sich sehr schnell, wenn der Blick rund hundert Meter tiefer geht. Denn hier, weit unter der Oberfläche, liegt der Large Hadron Collider .

Wie aber funktioniert er? Folgen wir dazu dem Weg eines Protons durch den Beschleuniger. Am Anfang steht eine einfache Gasflasche mit Wasserstoff und ein „Diebstahl“: Den Wasserstoffatomen werden die Elektronen „geklaut“, so dass nur noch die aus jeweils einem Proton bestehenden Wasserstoffkerne übrigbleiben. Diese Protonen, einer der „Rohstoffe“ des LHC, werden nun über mehrere Vorstufen mittels starker Magneten allmählich in Fahrt gebracht.

Vorbeschleuniger bringen Protonen auf Touren

Nach den ersten beiden Schritten, dem Beschleuniger Linac2 und dem PS Booster sind sie auf 1,4 GigaelektronenVolt (GeV) beschleunigt – noch zu wenig für den LHC. Daher geht es weiter in die beiden nächstgrößeren Ringe, das Proton Synchrotron (PS) und dann den Super Proton Synchrotron (SPS). Erst wenn die Atomkerne 450 GigaelektronenVolt erreicht haben, sind sie „reif“ für den LHC.

Jetzt werden sie, jeweils schubweise, in die beiden Röhren des 27-Kilometer-Rings eingeschossen, ein Vorgang, der knapp fünf Minuten dauert. Jeder Protonenstrahl besteht aus rund 3.000 „Bündeln“, jedes Bündel enthält bis zu hundert Millionen Protonen. Ist die Befüllung abgeschlossen, wird weiter beschleunigt, diesmal bis auf 0,999999991-fache Lichtgeschwindigkeit. Rund 20 Minuten dauert es, bis die Protonen die volle Geschwindigkeit und eine Energie von sieben TeraelektronenVolt (TeV) erreicht haben. Mehrere Stunden lang bleiben die Protonen nun in Fahrt.