Obwohl Astronomen inzwischen Hunderte von Kometen kartiert und ihre Bahnen berechnet haben, tappen sie in einem entscheidenden Punkt noch immer im Dunkeln: dem Ursprungsort der eisigen Weltraumwanderer.

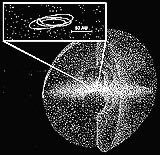

Lange Zeit galt die Oortsche Wolke, eine gewaltige Hülle aus Eis, Staub und Gesteinsbrocken, die das Sonnensystem jenseits der äußersten Planeten wie eine Kugelschale umgibt, als alleiniger Ursprungsort aller Kometen. Nach einer 1950 vom niederländischen Astronomen Jan Hendrik Oort aufgestellten Hypothese dient sie als Kometenreservoir.

In ihr bewegen sich die Kometen normalerweise langsam in ihren Bahnen, bis sie durch äußere Einflüsse gestört werden. Mögliche Störenfriede wären interstellare Gaswolken oder auch die Bewegungen benachbarter Sterne. Wandern sie nahe genug an der Oortschen Wolke vorbei, könnten einige der Kometen durch Schwerkrafteinflüsse so stark abgelenkt werden, dass ihre neue Bahn sie durch das innere Sonnensystem führt und sie so zu den periodischen Kometen werden.

Kuipers Theorie

Diese Hypothese stimmte zwar gut mit den bisherigen Erkenntnissen zu den langperiodischen Kometen überein, deren Bahnen zufällig verteilt und teilweise sehr stark gegen die Planetenbahnen geneigt sind. Auf kurzperiodische Schweifsterne wie den Halleyschen Kometen oder Wild-2 passte sie jedoch nicht. Schon 1951 schlug daher der amerikanische Astronom Gerard Kuiper eine alternative Lösung für diese Kometengruppe vor: Seiner Ansicht nach musste es ein zweites, näher an der Sonne liegendes Kometenreservoir geben, dass sich wie ein Ring aus eisigen Materietrümmern nahe der Neptunbahn erstreckt.