Wie ist der Kuipergürtel entstanden? Und woher kommen die in ihm kreisenden Brocken? Gängiger Ansicht nach sind die transneptunischen Objekte größtenteils Relikte aus der Frühzeit unseres Sonnensystems. Sie entstanden demnach in den äußeren Bereichen der Urwolke, wo die Materiedichte nicht mehr ausreichte, um ganze Planeten zu bilden. Weil sie zudem weit jenseits der Schneegrenze gebildet wurden, bestehen sie primär aus Wassereis und anderen gefrorenen flüchtigen Verbindungen. So weit die gängige Theorie.

Mehrere Populationen

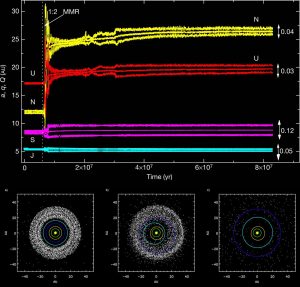

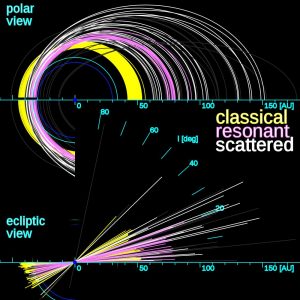

Doch leider passen einige Merkmale des Kuipergürtels nicht in dieses Bild. Dazu gehört, dass der Kuipergürtel mehrere unterschiedliche Populationen von Objekten beherbergt. Die erste Gruppe besteht aus Pluto, Charon und eine ganze Reihe von weiteren transneptunischen Objekten, deren Orbits durch eine 3:2 Resonanz mit dem Neptun stabilisiert werden. In der Zeit, in der Neptun drei Umläufe um die Sonne macht, vollenden sie genau zwei Umkreisungen. Ihre Bahnen konzentrieren sich in einem Gebiet knapp 40 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Weiter außen existieren weitere Gruppen von Objekten mit anderen Resonanzverhältnissen.

Die zweite Gruppe bilden die „klassischen“ Kuipergürtel-Objekte. Sie folgen wenig exzentrischen, fast kreisförmigen Orbits und stehen nicht in Resonanz mit dem Neptun. Ihre Umlaufbahnen liegen rund 41 bis 50 astronomische Einheiten entfernt und sind bis maximal 30 Grad gegen die Bahn der Planeten geneigt. Zu diesen klassischen Kuipergürtel-Objekten gehören neben (15760) Albion auch die Zwergplaneten Quaoar und Makemake sowie das im Jahr 2019 von der Raumsonde New Horizons besuchte Objekt Ultima Thule (Arrokoth).

Zur dritten Gruppe des Kuipergürtels gehören Himmelskörper, deren Umlaufbahnen stark exzentrisch und elliptisch sind und die teilweise deutlich aus der Bahnebene der Planeten herausragen. Die sonnennächsten Bahnteile dieser Objekte liegen zwar im Bereich des klassischen Kuipergürtels, ihre sonnenfernsten können aber in mehr als 100 astronomischen Einheiten Entfernung liegen – und damit schon am Übergang zur Oortschen Wolke. Zu diesen gestreuten Kuipergürtel-Objekten (Scattered Disc Objekts) gehören die Zwergplaneten Eris und Sedna, aber auch einige viel weiter entfernte Himmelskörper wie 2015 RR245 oder 2014 FE72.