Im Falle der Ediacara-Fauna scheint vor allem letzteres der Fall gewesen zu sein, denn Atmungsorgane oder einen komplexen Kreislauf besaßen sie wohl noch nicht. „Noch ist es zu früh um zu sagen, welche geochemischen Veränderungen in den Ozeanen des Ediacariums für den Wechsel zu größeren Lebensformen verantwortlich waren“, sagt Hoyal Cuthill. „Aber es gibt einige starke Kandidaten, darunter vor allem gestiegene Sauerstoffwerte.“

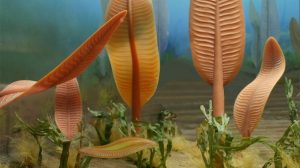

Vor rund 540 Millionen Jahren gab es einen abrupten Faunewechsel und die Vorfahren heutiger Tiergruppen tauchten auf, hier Anomalacris. © PaleoEquii/ CC-by-sa 4.0 Rätselhaftes Ende

Ungeklärt ist bislang auch, wie und warum das Zeitalter der Ediacara-Fauna endete. Fossilfunde legen nahe, dass der Wechsel zur Fauna des Kambrium relativ abrupt geschah – innerhalb von nur 410.000 Jahren. „Das ist aus geologischer Sicht ein echter Sprint“, berichtet Ulf Linnemann von den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen in Dresden. Zudem war der Wechsel radikal: Während davor fast nur die fremdartige Ediacara-Fauna vorkam, findet sich danach keine Spur mehr von ihr. Es gibt kaum Überschneidungen mit der Tierwelt der kambrischen Explosion.

Über die Ursachen dieses nahezu kompletten Faunenwechsels können Paläontologen bis heute nur spekulieren. Einige vermuten dahinter einen Wandel der Umweltbedingungen, beispielsweise durch einen verstärkten Einstrom von Calciummineralen ins Meer. Erst diese „Kalkschwemme“ könnte die Ausbildung von Schalen, Zähnen und Skeletten ermöglicht haben – und damit der Evolution völlig neue Nischen eröffnet haben. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass auch der Sauerstoffgehalt der Ozeane zum Beginn des Kambriums noch einmal deutlich anstieg.

Giftgas und Kontinentbruch

Ein deutlich dramatischeres Szenario zeichnet dagegen eine Schweizer Forschergruppe. Sie hat Indizien dafür gefunden, dass am Ende des Ediacariums plötzlich große Mengen von giftigem Schwefelwasserstoff aus der Tiefsee aufstiegen – möglicherweise durch eine abrupt stärkere Durchmischung der Wasserschichten. Der Schwefelwasserstoff könnte ein Massensterben unter der Ediacara-Fauna ausgelöst haben. Als wenig später der Schwefelwasserstoff abgebaut war und die Meere wieder lebensfreundlicher wurden, besetzten dann neue Organismenformen die freigewordenen Nischen.

Eine Hypothese zur Ursache dieser und anderer Meeresveränderungen am Ende des Ediacariums hat vor kurzem der US-Geologe Ian Dalziel vorgestellt. Er vermutet, dass sich damals der Kontinent Laurentia vom Urkontinent Gondwana abtrennte – später als bislang angenommen. Indizien dafür will er im Gestein der Antarktis gefunden haben. Diese tektonische Rift könnte damals mehr Mineralien und Nährstoffe ins Meer gespült, aber auch die Strömungen verändert haben. Eindeutige Belege für dieses Szenario fehlen jedoch bisher, wie Dalziel einräumt.

Andere Forscher vermuten dagegen hinter dem Faunenwechsel biologische statt geologischer Faktoren. Die Spanne der diskutierten Auslöser reicht dabei von einem Sauerstoffschub durch die ersten Landpflanzen über das Aufkommen erster Prädatoren bis zur direkten Verdrängung durch moderne Lebensformen. Allerdings gibt es auch für diese Hypothesen bislang keine handfesten Belege.

Das Ende der Ediacara-Fauna bleibt damit vorerst ebenso rätselhaft wie ihr Ursprung und ihre Position im Stammbaum des Lebens.

26. Juli 2019

- Nadja Podbregar