Als Künstler war er bereits zu Lebzeiten anerkannt, und seine mechanischen Geräte dürften ebenfalls für Aufsehen gesorgt haben. Als Wissenschaftler setzte sich Leonardo da Vinci jedoch nicht durch: Er hat nie studiert und auch nie eine wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht. Latein, die damalige Sprache der Wissenschaft, brachte er sich lediglich in Grundzügen selbst bei und verwendete es nie in seinen Aufzeichnungen.

Geheimniskrämerei oder Pragmatismus

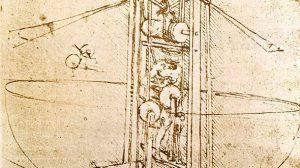

Für die Nachwelt blieben zunächst nur seine Kunstwerke. Die meisten seiner Aufzeichnungen gingen nach seinem Tod im Jahr 1519 an seinen Schüler Francesco Melzi. Nach dessen Tod zerstreuten sich die Bücher und Blätter, die meisten gelangten um das Jahr 1637 in die Bibliothek von Mailand. Dort verliert sich die Spur, nach und nach tauchten jedoch einzelne Seiten oder gebundene Bücher wieder auf. Diese Manuskripte Leonardos befinden sich heute in Mailand, Madrid, Paris, London und Rom.

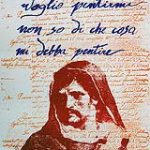

Allen gemeinsam ist Leonardos ganz eigene Handschrift: Sie verläuft gespiegelt, von rechts nach links. Der Grund für diese eigenwillige Schreibweise könnte Geheimniskrämerei sein – Spiegelschrift ist zumindest bei flüchtigem Betrachten nicht so schnell zu erfassen. Genauso gut könnte es aber sein, dass der linkshändige Leonardo schlicht pragmatisch dachte: Beim Schreiben mit der linken Hand von rechts nach links verwischt die Tinte nicht so leicht.

Das rätselhafte Lächeln

Vielleicht ist Leonardos Name auch deshalb so von Mysterien umrankt, weil seine Aufzeichnungen lange verschollen waren und in einer eigenen Schrift verfasst sind. Ebenso geheimnisumwoben ist die Mona Lisa: Die meisten Kunsthistoriker gehen davon aus, dass die abgebildete Dame mit dem rätselhaften Lächeln die Florentinerin Lisa del Giocondo ist. Dies zeigt auch der italienische Name des Bildes „La Gioconda“.