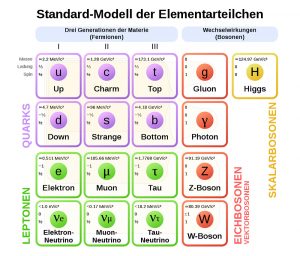

Das Standardmodell der Teilchenphysik bildet seit Jahrzehnten eine der Grundlagen unseres physikalischen Weltbilds. Fein säuberlich listet es auf, welche Teilchen die Grundbausteine der Materie bilden und auch, welche Trägerteilchen die zwischen ihnen wirkenden Grundkräfte vermitteln.

Ein Schema für alle Teilchen

Dem Standardmodell zufolge gibt es zwölf Fermionen – Teilchen, aus denen die normale Materie besteht. Zu diesen gehören die Quarks, von denen einige die Protonen und Neutronen bilden, aber auch die Elektronen und Myonen, sowie die Neutrinos. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie einen halbzahligen Spin besitzen und dass von ihnen nie zwei völlig identische Teilchen zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein können.

Anders ist dies bei den Kraftteilchen, den Bosonen, die einen ganzzahligen Spin besitzen. Zu diesen gehören vier Eichbosonen mit ganzzahligem Spin, die physikalische Grundkräfte vermitteln: das Photon als Träger der elektromagnetischen Wechselwirkung, das Gluon als Vermittler der starken Kernkraft und die W- und Z-Bosonen als Träger der schwachen Kernkraft. Eine Sonderstellung unter den Bosonen des Standardmodells hat zudem das erst 2012 nachgewiesene Higgs-Boson, das allen anderen Teilchen ihre Masse verleiht.

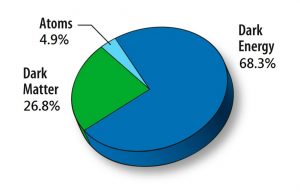

Unser Modell erklärt nur rund fünf Prozent

Doch auch wenn das Standardmodell bisher allen experimentellen Überprüfungen standgehalten hat – vollständig ist es nicht. So liefern die in ihm beschriebenen Teilchen eine Grundlage für nur drei der vier Grundkräfte – die Gravitation fällt aus dem Rahmen. Für sie ist bislang weder klar, ob es ein Trägerteilchen gibt, noch wie dieses aussehen könnte. Zudem kann das Standardmodell bisher nicht erklären, wie sich nach dem Urknall alle vier Grundkräfte aus nur einer „Urkraft“ entwickelt haben könnte. An dieser „großen Vereinheitlichung“ scheiterte schon Albert Einstein.