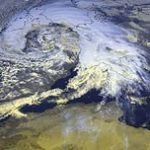

Für René Descartes bildeten sie den Thron Gottes: die Wolken. Der französische Philosoph sah in den fließenden und launenhaften Formen der wattigen Wetterphänomene darüber hinaus den Lackmustest für die menschliche Erkenntnisfähigkeit schlechthin. Wer die Wolken verstehe, schrieb der Begründer des rationalistischen Denkens im 17. Jahrhundert, der könne alles Wundervolle auf der Erde erklären.

Komplexe Wasserreservoirs

Descartes hat die Komplexität der schwebenden Wasserreservoirs nicht überschätzt. Noch heute zerbrechen sich Wissenschaftler ihre Köpfe über eine Unzahl physikalischer Prozesse, die das Werden und Vergehen von Wolken sowie die Bildung von Regen, Schnee, Hagel oder Graupel in ihrem Inneren bestimmen − ihr Wissen darüber weist bislang noch sehr große Lücken auf.

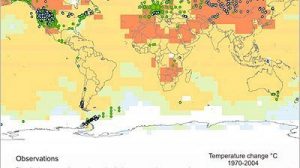

Damit bleibt Descartes’ Satz über die Bedeutung, die das Verständnis der Wolken hat, zumindest für die Klimaforschung aktuell. Für die Wissenschaft von der Erdatmosphäre gerät es tatsächlich zum Lackmustest. Die fliegenden Nebel spielen eine Doppelrolle für das Klima der Erde. Sie kühlen es, indem sie Sonnenlicht ins All reflektieren. Gleichzeitig erwärmen sie es, indem sie infrarote Wärmestrahlung daran hindern, von der Erdoberfläche in den Weltraum zu entweichen.

Janusköpfigkeit erschwert Vorhersagen

Diese Janusköpfigkeit erschwert Vorhersagen, ob klimabedingte Änderungen der Wolkenbedeckung die Erderwärmung bremsen, beschleunigen oder keines von beiden. Klar ist bislang nur, dass schon eine kleine Änderung der Bewölkung die Prognosen der Klimamodelle zur Makulatur machen kann.