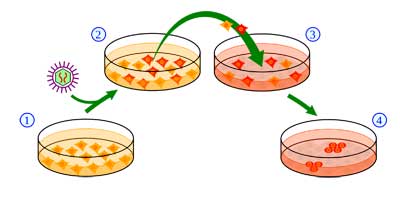

In Deutschland ist ein Einsatz von embryonalen Stammzellen am Menschen nicht erlaubt. Viele deutsche Forscher setzen deshalb auf „induzierte Pluripotente Stammzellen“, kurz iPS, die ähnliche Eigenschaften wie embryonale Stammzellen aufweisen. Vor wenigen Jahren war es japanischen Wissenschaftlern gelungen, Hautzellen in eine Art Urzustand zurückzuversetzen. Dazu schleusten sie bestimmte Steuerungsgene ein. Durch diese genetische Manipulation wurde in der Zelle das embryonale Programm wieder eingeschaltet. So entstanden „induzierte Pluripotente Stammzellen“.

Ein großer Vorteil dieses Verfahrens: Es lassen sich speziell auf den jeweiligen Patienten angepasste iPS-Zellen erzeugen. Allerdings birgt die Methode noch Risiken, weil für das Einschleusen der Gene Viren benötigt werden. Forscher des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie IZI haben nun ein Verfahren entwickelt, um patientenspezifische, individualisierte Stammzellen aus Körperzellen zu gewinnen, ohne Viren einzusetzen oder die Zellen genetisch zu verändern. Diese iPS-Zellen zeigen die typischen Eigenschaften von embryonalen Stammzellen.

Schweißdrüsen als Zellquelle

Die Abteilung „Zelluläre Biotechnologie“ der Fraunhofer-Einrichtung für Marine Biotechnologie EMB in Lübeck arbeitet an schonenden Verfahren zur Isolierung von adulten Stammzellen aus tierischem und humanem Gewebe. Die Forscher konzentrieren sich dabei vor allem auf glanduläre Stammzellen, die sie aus exokrinem Drüsengewebe, der Bauchspeicheldrüse, der Unterzungenspeicheldrüse und aus Schweißdrüsen isolieren. Diese glandulären Zellen verfügen über hervorragende Wachstumseigenschaften, sind sehr langlebig, lassen sich als dreidimensionale organoide Körper kultivieren und ohne Einbußen ihrer Vitalität kryokonservieren. Die Zellen wollen die Forscher zum Beispiel auch nutzen, um innovative Therapien zur Hautregeneration zu erproben.

In einem experimentellen Mausmodell für Vollhautverletzungen beschleunigen solche Zellen die Wundheilung, verbessern die Restrukturierung der Haut und verstärken die Neubildung von kleinen Blutgefäßen. „Dadurch, dass es gelungen ist, Schweißdrüsen als Zellquelle zu identifizieren, können wir mit Zellen arbeiten, die auch für mögliche Therapien leicht gewonnen werden können“, erklärt Professor Charli Kruse, Standortleiter der Lübecker Einrichtung.