Warum pflanzt sich die überwältigende Mehrheit der zellkerntragenden Lebensformen durch Sex fort? Wo liegen die Vorteile? Bis heute gibt es keine Einigkeit darüber, was der sexuellen Reproduktion zu ihrem enormen Erfolg verhalf. An Hypothesen herrscht jedoch kein Mangel.

Die älteste und in allen Lehrbüchern vertretene Hypothese dazu geht auf den deutschen Biologen August Weissmann zurück. Dieser postulierte Ende des 19. Jahrhunderts, dass sexuelle Fortpflanzung die Variationsbreite an Merkmalen in einer Population erhöht. Dies wiederum soll dafür sorgen, dass sich eine Spezies weiterentwickeln und besser an ihre Umwelt anpassen kann.

Meiose – die Basis der Rekombination

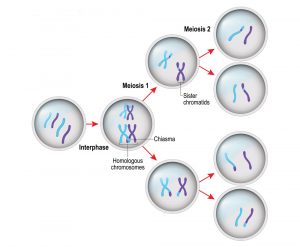

Grundlage für Weissmanns Hypothese ist der Mechanismus, über den das Erbgut der Elterngeneration an die Nachkommen weitergegeben wird. Während für die asexuelle Fortpflanzung eine normale Zellteilung – Mitose – ausreicht, um zwei gleiche Tochterzellen zu erzeugen oder eine Knospung hervorzubringen, erfordert die sexuelle Reproduktion eine weit komplexere Logistik auf Zellebene. Denn wenn die Nachkommen nach der Befruchtung wieder die gleiche Zahl an Chromosomen tragen sollen wie ihre Eltern, muss das Erbgut zuvor halbiert werden. Dies geschieht in der Meiose, der Reifeteilung, bei der jede Tochterzellen von jedem Chromosomenpaar nur eines der beiden Schwesterchromosomen erhält.

Der Clou dabei: Die komplexen Abläufe der Meiose sorgen auf doppelte Weise dafür, dass die Tochterzellen genetisch nicht identisch sind. Zum einen sind die Schwesterchromosomen eines Paares nicht identisch, weil eines von der Mutter und eines vom Vater stammt. Welches Exemplar in welcher Tochterzelle landet, ist oft Zufall. Zum anderen kommt es vor Auftrennung der Paare zu einem Austausch von Genomabschnitten zwischen den Einzelsträngen der Chromosomen. Dieses Crossing-Over sorgt für eine mosaikartige Durchmischung der chromosomale DNA-Stränge.