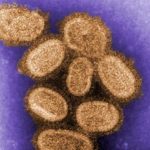

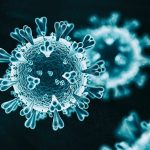

Im Falle von SARS-CoV-2 wird vor allem die versehentliche Freisetzung als mögliche menschengemachte Ursache diskutiert – beispielsweise durch einen Laborunfall, das Entwischen eines infizierten Labortiers oder die unwissentliche Weitergabe durch einen infizierten Mitarbeiter. Doch allgemein betrachtet gibt es bei Forschungen an potenziell gefährlichen Erregern noch ein weiteres Risiko: die absichtliche Nutzung eines manipulierten Erregers als Biowaffe.

Biowaffen-Verbot hält – noch

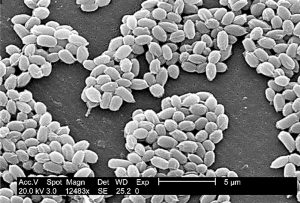

Biologische Kriegführung, also die Verwendung von Krankheiten oder natürlichen Giften als Waffe, ist bereits seit Jahrhunderten bekannt. So sollen zum Beispiel während der Belagerung der Stadt Kaffa auf der Halbinsel Krim im 14. Jahrhundert die belagernden Truppen Leichen von Pestopfern in die Stadt katapultiert haben, und im Zuge der Besiedelung Nordamerikas übergaben britische Militärangehörige amerikanischen Ureinwohnern im 18. Jahrhundert gezielt mit Pocken kontaminierte Decken und Kleidungsstücke.

Ebenso lange lassen sich die Ablehnung und Verbote solcher Kriegführung zurückverfolgen. Der Einsatz biologischer Waffen ist universell und weltweit geächtet. Seit fast 50 Jahren sind mit dem Biowaffen-Übereinkommen (BWÜ) zudem der Besitz, die Herstellung und die Weitergabe biologischer Waffen für die aktuell 183 Mitgliedsstaaten verboten. Ein Forschungsprojekt am Leibniz-Institut Hessische Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) geht der Frage nach, ob auch dieses Verbot inzwischen als völkergewohnheitsrechtliche Norm betrachtet werden kann.

Verstöße gegen das Biowaffen-Verbot waren bisher sehr selten. Es ist aber nicht auszuschließen, dass sich dies aufgrund veränderter politischer und technologischer Rahmenbedingungen ändert: Biowaffen könnten dann möglicherweise in Zukunft für Staaten, die vor einem Normbruch nicht zurückschrecken, interessanter werden.