Was alte Münzen verraten

Bei der Untersuchung von Metallen leisten naturwissenschaftliche Analyseverfahren ebenso wichtige Dienste. „Wir können die Form beschreiben und sagen, ob es sich zum Beispiel um Bronze oder Kupfer handelt“, sagt von Kaenel. Die Materialanalyse gibt darüber hinaus Aufschluss über die genaue Zusammensetzung des Materials und damit über dessen Herkunft.

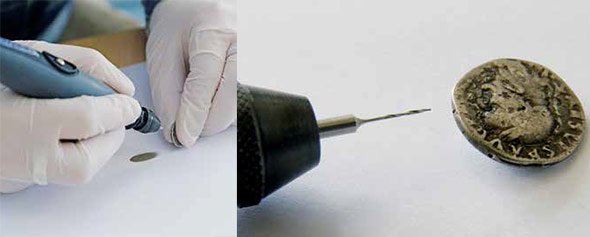

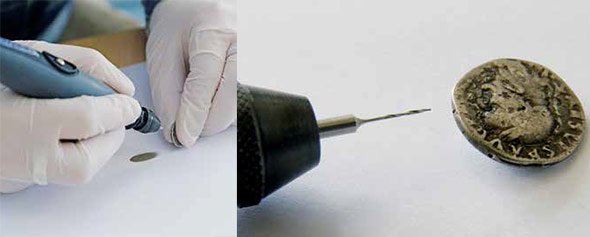

Erkenntnisgewinn: Nur das Material aus dem Inneren einer Münze vermag deren Herstellungsgeschichte korrekt zu erzählen. Um eine repräsentative Menge von 15 bis 30 Mikrogramm zu erhalten, sind meist drei Bohrungen notwendig. Der Bohrer wird jedoch möglichst dort angesetzt, wo die Münze – in diesem Fall ein römisches Exemplar – schon leicht beschädigt ist. © Dettmar/ Goethe-Universität Frankfurt

So wissen die Archäologen inzwischen, dass für die frühen Kupfermünzen aus der Zeit des Augustus Kupfer aus der Toskana verwendet wurde, während die Römer später zu Rohstoff von der Iberischen Halbinsel wechselten. In der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts nach Christus kam der Bergbau ins Stocken, das Material wurde recycelt und war entsprechend verunreinigt. So geben einfache Münzfunde auch Aufschluss über das Ressourcenmanagement und damit zusammenhängende Probleme jener Zeit.

Bronzestatuen aus den Provinzen

Längst bekannte Artefakte neu zu analysieren, ist Ziel eines umfangreichen Forschungsprojekts, das vom Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg, dem LVR-LandesMuseum Bonn und den Archäologen der Goethe-Universität durchgeführt wurde. Untersucht werden fast 5.000 Objekte aus 132 Fundplätzen entlang des Limes und dem angrenzenden zivilen Hinterland, die in deutschen Museen verteilt sind.

Sascha Heckmann und Claudia Sarge haben nachgewiesen, dass im nördlichen Grenzraum des römischen Reiches Bronzestatuen in großer Zahl verbreitet waren – darunter auch Reiterstatuen. Bei der Zuordnung der Fragmente hilft ihnen die eigens erstellte Datenbank. © Dettmar/ Goethe-Universität Frankfurt

Dabei handelt es sich zum Teil um sehr kleine Fragmente von römischen Bronzestatuen, die in mühevoller Arbeit erfasst werden. Neben der archäologischen Beschreibung und ikonografischen Einordnung der Fragmente finden auch umfangreiche archäometrische und herstellungstechnische

Untersuchungen statt, darunter materialanalytische Verfahren, aber auch Röntgen-, CT- und 3D-Scan-Verfahren.

Sascha Heckmann und Claudia Sarge, die bei von Kaenel promovieren, erstellen eine umfangreiche Datenbank zu diesen Artefakten, die bislang oft unbeachtet in Museumsdepots lagerten. Ein Ergebnis dieses Projekts besteht im Nachweis, dass auch im nördlichen Grenzraum des Imperium Romanum in einem bisher nicht vermuteten Ausmaße lebens- und überlebensgroße Bronzestatuen von Kaisern, Göttern und bedeutenden Persönlichkeiten aufgestellt waren.

Anke Sauter / Forschung Frankfurt

Stand: 08.05.2015

8. Mai 2015