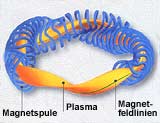

Im europäische Raum setzen Fusionsforscher vor allem auf die etabliertere Methode der Magneteinschlussfusion. Aber auch hier ist ein scheinbar so simples Prinzip gar nicht so einfach umzusetzen. Theoretisch läßt sich das heiße Plasma schon in einem einfachen „Gefängnis“ halten. Es reicht ein Kranz runder Leiterspulen. Fließt ein Strom durch sie hindurch, bildet sich in ihrem Inneren ein System aus parallelen Magnetfeldlinien, den sogenannten Torus. Sie sind die magnetischen Gitterstäbe für die geladenen Teilchen des Plasmas.

Praktisch hat aber auch dieses System seine Tücken: So bringt es die kreisförmige Anordnung der Spulen mit sich, dass die Magnetfeldlinien auf der Außenseite weiter voneinander entfernt sind als innen – das Käfiggitter hat Lücken. Um diese Löcher zu stopfen, sind zwei unterschiedliche Methoden möglich.

Plasmapulse im Gitter

Die bisher häufiger realisierte Variante des so genannten „Tokamak“ wurde bereits in den frühen 60er Jahren von russischen Fusionsforschern entwickelt. Sie ergänzten den Spulenkranz des inneren Magnetkäfigs durch ein zweites Magnetfeld. Ihr Trick dabei: Sie nutzten das Plasma selbst als „Magnetspule“: Da die Atome im Plasmazustand in ihre geladenen Kerne und Elektronen zerfallen, kann Plasma elektrischen Strom leiten. Wie bei jedem elektrischen Leiter bildet auch das Plasma beim Stromdurchfluss ein Magnetfeld.

In einem Tokamak bringen Transformatorspulen in der Achse des kreisrunden Plasmarings die Elektronen des Plasma durch elektrische Induktion in Bewegung. Es fließt ein Strom und damit entsteht auch ein ringförmiges Magnetfeld. Das Plasma ist dadurch von einem mehrschichtigen Magnetkäfig umgeben: Von den durch die eigenen Bewegung produzierten Magnetfeldlinien und denen, die der Magnetspulenkranz erzeugt.