Neben den Evolutionsbiologen interessieren sich unter anderem auch Materialwissenschaftler und Medizinforscher für maritime Schwämme. Sie sind sehr anpassungsfähig und können auch an lebensfeindlichen Orten unter widrigen Umständen überleben. Diese Robustheit könnte in der Bionik eine große Rolle spielen. Einige Anwendungen sind den Tiefseetieren bereits nachempfunden.

Wenn uns ein Wasserglas runterfällt, ist es schnell kaputt. Glasschwämme bestehen ebenfalls zu großen Teilen aus Glas, also Siliziumdioxid, sind aber äußerst robust und können auch starken Belastungen ausgesetzt werden, ohne zu zerbrechen. Dieser Zusammenhang fasziniert besonders Materialwissenschaftler. Nach und nach kommen sie dem Geheimnis der Tiefseebewohner allerdings auf die Spur.

Stabiles Glasfasernetz

Bereits 2005 gelang es einem internationalen Forscherteam, die verschiedenen Ebenen des Glasschwamms Euplectella aspergillum, der auch auf den Namen Gießkannenschwamm hört, genauer zu untersuchen. So konnten sie erstmals Klarheit über die stabilen Glasfasern erhalten. Verantwortlich ist demnach die Kombination verschiedener Techniken.

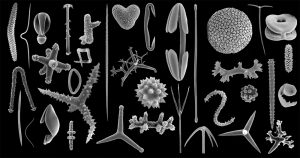

Schon auf einer Größenskala von wenigen Mikrometern konnten die Wissenschaftler die Grundlage der Stabilität identifizieren. Die einzelnen Fasern der Schwämme bestehen demnach aus verschieden dicken Silikatsträngen, die mithilfe von organischen Klebstoffen und einer Art Zement miteinander verwoben sind. Die entstehenden Fasern wiederum sind in einer Art Fachwerkmuster angeordnet und geben dem Schwamm so auch auf einer größeren Ebene eine hohe Belastbarkeit.