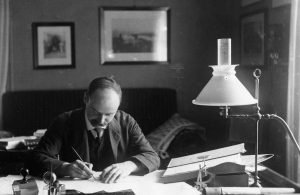

Die moderne Theorie Schwarzer Löcher geht im Wesentlichen auf eine Person zurück, deren Name passender nicht sein könnte: Karl Schwarzschild. Schwarzschild zeigt schon früh eine außerordentliche Begabung für Astronomie und Physik. Bereits mit 16 veröffentlicht er Abhandlungen über Planetenbahnen und Doppelsterne, mit 23 promoviert er an der Ludwig-Maximilians-Universität München, 1909 wird er mit 36 Jahren Direktor des Astrophysikalischen Observatoriums in Potsdam, dem heutigen Leibniz-Institut für Astrophysik.

Schwarzschild und der Ereignishorizont

Der erste Weltkrieg, für den sich Schwarzschild – wie viele jüdischstämmige Deutsche – freiwillig meldet, zeichnet ihn sehr: 1916 kommt er als Invalide, schwer entstellt von der Autoimmunkrankheit Pemphigus Vulgaris, auch Blasensucht genannt, von der Front zurück. Doch trotz seines Leidens soll das Jahr sein Annus Mirabilis werden, sein Wunderjahr. Im Winter 1916 veröffentlicht Schwarzschild zwei wegweisende Schriften zum Gravitationsfeld, in denen die Physik Schwarzer Löcher erstmals mathematisch exakt in die allgemeine Relativitätstheorie eingebettet wird.

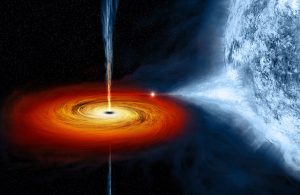

In seinen Arbeiten prägt Schwarzschild unter anderem den Begriff des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs. Der Ereignishorizont ist dabei die Grenze, ab der nichts mehr zurückkehren kann – nicht einmal das Licht. Die Astrophysikerin Lotte Mertens erklärt: „Aus diesem Grund würde ein Beobachter außerhalb des Schwarzen Lochs niemals sehen, wie ein Objekt den Ereignishorizont überschreitet, denn um einen Gegenstand zu sehen, müsste uns sein Licht erreichen können“.

Den Erfolg seiner Arbeiten erlebt Schwarzschild allerdings nicht mehr – er stirbt noch im Jahr seiner Heimkehr an das Astrophysikalischen Observatorium in Potsdam. Nach Schwarzschilds Tod wird seine Theorie zusehends ausgebaut und verfeinert: Die US-Physiker Robert Oppenheimer und Robert Serber weisen im Jahr 1939 in Modellrechnungen die Existenz schwarzer Löcher nach.