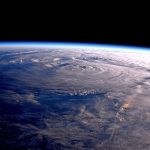

Längst ist der Klimawandel mehr als nur bloße Theorie: Eskalierende Wetterextreme wie Überflutungen, Dürren oder Waldbrände demonstrieren, welche Folgen die globale Erwärmung schon jetzt in vielen Gebieten der Erde hat. Und wem diese subjektiv spürbaren Erfahrungen nicht reichten, der bekam es im August 2021 noch einmal schwarz auf weiß: Der sechste Weltklimabericht machte deutlich, dass die Zeit für einen effektiven Klimaschutz abläuft.

Und auch die Vorgaben für den Klimaschutz formulierte das International Panel on Climate Change (IPCC) in seinem Bericht sehr konkret: Wenn die Erwärmung auf ein erträgliches Maß von 1,5 Grad gegenüber präindustriellen Werten begrenzt werden soll, darf die gesamte Menschheit nur noch maximal 300 Gigatonnen CO2 freisetzen. Bis spätestens Mitte dieses Jahrhunderts müssen die anthropogenen Emissionen zudem Netto-Null erreichen.

/CC-by-sa 2.0

Pariser Abkommen gibt die Aufgaben vor

Im Klimaabkommen von Paris im Jahr 2015 haben sich die Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention zu genau diesen Zielen verpflichtet. Was das Abkommen beinhaltet, formulierte vor kurzem noch einmal sehr klar der UN-Generalsekretär António Guterres: „Es bedeutet, die Emissionen soweit zu reduzieren, dass die Erwärmung auf 1,5 Grad gegenüber den präindustriellen Werte begrenzt bleibt. Es bedeutet, den Klimaschutz in ärmeren Ländern mit 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu unterstützen. Und es bedeutet, finanzielle Hilfe für Anpassungsmaßnehmen und die Eindämmung der Klimafolgen bereitzustellen.“

Heute, sechs Jahre später, hat die Weltgemeinschaft keinen dieser drei Hauptpunkte des immerhin von allen Mitgliedsstaaten unterzeichneten Abkommens erfüllt. Entsprechend wichtig ist die aktuelle Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow: Sie gilt als eine der letzten Chance, das Ruder doch noch herumzureißen und die in Paris beschlossenen Ziele zu erfüllen – bisher ist dies nicht einmal in Form von Absichtserklärungen der Fall.