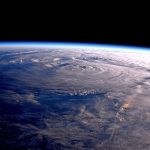

Was ist los mit unserem Wetter? Immer häufiger scheint es zu extremen Ausschlägen des Thermometers zu kommen. So war es im April 2021 in Deutschland so kalt wie seit 40 Jahren nicht mehr, dafür war die erste Jahreshälfte 2022 in Deutschland und weiten Teilen Europas zu heiß – ähnlich wie schon 2018 bis 2020 häufen sich Hitzerekorde und Dürren. Ähnliches gilt für die Niederschläge: Regen fällt vielerorts immer weniger, gleichzeitig lösen aber kurze Phasen extremer Starkregen schwere Überschwemmungen aus wie im Juli 2021 in Westdeutschland.

Ist das noch normal? Einige Menschen argumentieren, dass es extreme Wetterereignisse auch früher schon gegeben hat. Andere sehen darin klare Manifestationen der Klimakrise – der vom Menschen und seinen Treibhausgas-Emissionen verursachten Erwärmung und ihren Folgen.

Die Wettervariabilität als „Grundrauschen“

Doch woher weiß man, ob und in welchem Maße der Klimawandel an einem Wetterextrem schuld ist? Hätte es beispielsweise die Flutkatastrophe im Ahrtal vom Juli 2021 ohne den menschengemachten Klimawandel überhaupt gegeben? Oder die extreme Hitzewelle in Westeuropa vom Juli 2022? Noch bis vor einigen Jahren hätten selbst renommierte Klimaforscher darauf keine konkrete Antwort geben können – ihre Methoden, Daten und Modelle waren noch nicht fortgeschritten genug, um klare Zuweisungen machen zu können.

Dies hat mehrere Gründe. Zum einen ist das Wetter von Natur aus variabel und wird von einer Vielzahl von meteorologischen Faktoren und Wechselwirkungen bestimmt, die sich auch ohne menschengemachte Einflüsse ständig verändern. Dazu gehören beispielsweise die Hoch- und Tiefdruckgebiete, großräumige Luftströmungen wie der Jetstream oder auch Wechselwirkungen von Ozean und Atmosphäre. Die komplexe Interaktion dieser meteorologischen Einflüsse prägt sowohl die großräumigen Wetterlagen wie auch das lokale Wetter.