Hirnforscher können die Neurorezeptoren inzwischen im Reagenzglas untersuchen: Dazu zerkleinern sie die aus lebenden oder toten Gehirnen isolierten Nervenzellen, bis nur noch die Hüllen der Zellen – ihre Membranen mit den eingeschlossenen Rezeptormolekülen – übrig bleiben. Die einzelnen chemischen Bausteine, aus denen die Rezeptoren zusammengesetzt sind, lassen sich nun bestimmen.

„Einen einzelnen Rezeptor oder gar das komplexe Zusammenspiel der verschiedenen Rezeptortypen im lebenden Gehirn – gesund oder krank – zu beobachten, ist allerdings nicht mehr möglich“, kritisiert Prof Zilles das Verfahren. Doch es gibt einen Ausweg: die Positronen-Emissions-Tomographie (PET). Mithilfe radioaktiv markierter Moleküle wird dabei die Verteilung unterschiedlicher Rezeptoren im lebenden Gehirn sichtbar gemacht.

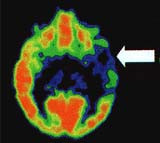

Das Rezept sieht einfach aus: Man nehme Moleküle, die ei Atom enthalten, das Positronen aussendet, die sich sonst aber ähnlich verhalten, wie die natürlichen Botenstoffe. Diese so genannten Radioliganden, die sich an die spezifischen Rezeptoren anlagern können, injiziere man in die Blutbahn eines Menschen. Über Minuten bis Stunden kann man dann mit der PET-Technik registrieren, wo sich die radioaktiv markierten Moleküle im Gehirn sammeln: Dort wo sie sich sehr intensiv anreichern, müssen besonders viele Rezeptoren vorhanden sein.

So erhält man ein Bild, wo und wie sich ein bestimmter Rezeptortyp im lebenden Gehirn mengenmäßig verteilt. Aussagekräftig ist dieses zum Beispiel bei einem Patienten, der unter neurologischen oder psychischen Symptomen leidet, wenn es mit PET-Bildern von Gesunden verglichen wird. Finden sich charakteristische Unterschiede in der Rezeptor-Verteilung, kann das zur Diagnose-Absicherung verwendet werden. PET-Studien mit Kranken und Gesunden liefern aber auch Hinweise auf Krankheitsursachen und helfen bei der Suche nach neuen Medikamenten.