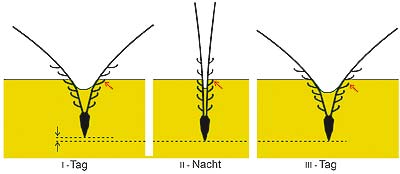

Mit Röntgenstrahlen hat Rivka Elbaum auch einen weiteren Kraftakt der Natur erforscht, dessen Quell die Luftfeuchtigkeit ist, die tagsüber ab- und nachts wieder zunimmt: Die Humboldt-Stipendiatin hat am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Golm aufgeklärt, wie sich Körner des wilden Weizens in die Erde bohren. Die zwei antennenartigen Fortsätze der Weizenkörner, Grannen genannt, strampeln dabei ähnlich wie die Hinterbeine eines Frosches, wenn auch viel langsamer – nämlich im Rhythmus der feuchten Nacht und des trockenen Tages.

Die Grannen besitzen knapp oberhalb des Korns eine Art Gelenk, das aus ähnlichen Zellen besteht wie die Holzmuskeln. In den Zellen an der Innenseite des Gelenks sind Zellulosefäden parallel zur Granne angeordnet, an der Außenseite hingegen bilden sie ein wildes Knäuel. Wenn die Feuchtigkeit nachts zunimmt, saugt sich die Granne mit Wasser voll. Dadurch schwillt das geordnete Zellulosebündel an, wird aber nicht länger. Das ungeordnete Bündel hingegen dehnt sich in alle Richtungen aus – auch entlang der Grannen. Die Außenseite der Granne streckt sich auf diese Weise, und die Granne richtet sich auf. Beide Fortsätze liegen dann eng aneinander.

Glashärchen geben Halt

Tagsüber geschieht das Gegenteil: Die Antennen biegen sich auseinander. Das Strampeln im Tag-Nacht-Rhythmus allein reicht aber noch nicht, damit sich das Weizenkorn in die Erde graben kann. Zusätzlich tragen die Grannen winzige nadelartige Glashärchen, die alle vom Weizenkorn weg zeigen. Die Nadeln wirken wie Widerhaken, was auch deutlich zu spüren ist: Vom Korn weg gestrichen fühlen sich die Grannen geschmeidig an; zum Korn hin ist der Widerstand der Härchen spürbar. Die Nadeln geben den Grannen Halt in der Erde.

Wenn sich die Antennen tagsüber auseinanderbiegen, schieben sich die Widerhaken ein Stück tiefer ins Erdreich. Strecken sich die Grannen dagegen nachts, verhaken sich die Glashärchen in der Erde, sodass sich der Samen ein Stückchen weiter in die Erde bohrt statt aus dem Boden herauszurutschen. Am nächsten Tag biegen sich die Grannen wieder auseinander, um den eingebauten Bohrer des Getreidekorns erneut zu spannen.

„Hinter den muskelähnlichen Holzzellen und den beweglichen Grannen steckt das gleiche Prinzip“, sagt Max-Planck-Forscher Peter Fratzl. „Die Zellen bestehen aus einer steifen, unflexiblen Komponente, die in ein elastisches Gel eingebettet ist. Beide Komponenten sind fest miteinander verbunden.“ Wenn das Gel trocknet und schrumpft, entsteht Spannung in dem Verbund wie in einem Netzwerk aus Gummifäden, wenn sich diese zusammenziehen. „Diese Spannung speichert Energie und kann deshalb Arbeit verrichten“, sagt der Physiker.

Material und Motor in einem

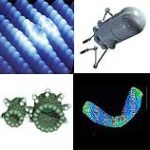

Techniker können aus unterschiedlichen steifen und flexiblen Komponenten aktive Materialien formen. Diese neuen Verbundwerkstoffe würden sich von bisherigen künstlichen Muskeln und Motoren grundsätzlich unterscheiden. „Material und Motor sind ein und dasselbe“, sagt Fratzl. Es sei keine aus Einzelteilen zusammengesetzte Maschine. Zudem arbeite das aktive Material selbstständig, es müsse nicht gesteuert werden.

„Wie bei den Grannen könnte sich der Antrieb nach dem täglichen Feuchtigkeitszyklus richten“, sagt Fratzl. „Die Arbeit wäre zwar nicht beliebig abrufbar, aber sie würde auch nichts kosten.“ Fratzl kann sich vorstellen, dass aktive Materialien nach dem Vorbild der Holzmuskeln oder der Grannen einmal Solarzellen so drehen, dass sie dem täglichen Lauf der Sonne folgen.

Solche künstlichen Muskeln würden zwar nach einem ähnlichen Prinzip konstruiert sein wie die natürlichen Vorbilder der Pflanzen, könnten aber aus einem ganz anderen Material bestehen. Sie sollten es sogar, meint Fratzl. Denn Pflanzen und Tiere mussten im Laufe der Evolution mit wenigen Rohstoffen auskommen und mit den Umweltbedingungen, die sie vorfanden.

Rohstoffmangel in der Natur

„Die Natur kann beispielsweise keine Metalllegierungen herstellen, weil dafür oft tausend Grad Celsius nötig sind“, sagt der Physiker. Dem Ingenieur hingegen stehen viel mehr Rohstoffe zur Verfügung als einer Fichte auf einem kargen Berghang. Von diesem Vorteil machten Forscher des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung und der US-amerikanischen Bell Laboratories nun Gebrauch.

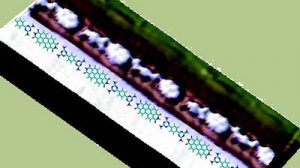

Sie entwickelten ein aktives Material, das von der Natur nur das Prinzip übernimmt: eine steife und eine weiche Komponente, die fest miteinander verbunden sind. Als steifen Teil wählten die Wissenschaftler Siliziumstäbchen, die tausendmal dünner sind als ein menschliches Haar und nur wenige Tausendstel Millimeter lang. Die flexible Komponente erinnert an das Gel in den Pflanzenmuskeln: Es besteht aus einem Knäuel von Kunststofffasern, die Wasser aufnehmen können. Wissenschaftler sprechen von einem Hydrogel.

Stand: 07.12.2007