Die Forscher vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Golm wollen nun eine ganz andere Funktion der muskelähnlichen Pflanzenzellen nutzen, die für den Bau von Flugzeugen oder Fahrrädern nützlich sein könnte. Zusammen mit dem Institut für Textil- und Faserforschung in Denkendorf bei Stuttgart und der Universität Freiburg entwickeln die Max-Planck-Wissenschaftler einen neuen Faserverbundwerkstoff, der zäher und bruchfester sein soll als bisherige Materialien dieser Art.

Faserverbundwerkstoffe haben schon jetzt viel mit dem pflanzlichen Vorbild gemein: Steife Glas-, Kohlenstoff- oder Keramikfasern sind eingebettet in einen weichen Kunststoff. Die Fasern geben dem Material seine Festigkeit, der Kunststoff macht es formbar. Das Ergebnis ist ein leichter und gleichzeitig belastbarer Werkstoff. Die neue Boeing 787 etwa wird aus solch einem Kohlefaser-Verbundwerkstoff gebaut.

Vibrationen machen Material spröde

Doch ihr geringes Gewicht bringt auch einen Nachteil: Die Faserverbundwerkstoffe beginnen leicht zu schwingen. Vibrationen erzeugen nicht nur Lärm. „Sie sind Gift für ein Material“, sagt Markus Milwich, Wissenschaftler am Denkendorfer Textilforschungs-Institut. „Vibrationen machen den Werkstoff auf Dauer spröde, bis er irgendwann bricht“, erklärt der Ingenieur.

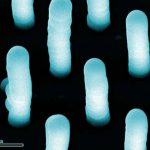

Obwohl Holzzellen ähnlich aufgebaut sind wie Faserverbundwerkstoffe, trotzen Bäume vielen Stürmen zäh und brechen nicht ohne Weiteres. „Pflanzenzellen verwenden einen Trick, um strapazierfähig zu bleiben“, sagt Max-Planck-Forscher Ingo Burgert. Die Hemizellulosefäden des weichen Schwammes hängen fest an den steifen Zellulosesträngen. Es gibt kurze und lange Fäden, die unterschiedlich weit in den Schwamm hineinragen. Das Dickicht der Hemizellulosefäden wird also mit zunehmendem Abstand von der Zellulosefaser immer lichter. Dadurch geht die Steifheit der Zellulosefasern allmählich in die Weichheit des sie umgebenden Schwammes über. Der Stamm bricht erst dann, wenn eine Unmenge der mikroskopischen Fäden gerissen sind.