Wir befinden uns nahe des Ortes Breasclete auf der Isle of Lewis. Hier, auf der sturmumtosten Insel der Äußeren Hebriden, liegt eines der größten bekannten steinzeitlichen Bauwerke der Britischen Inseln: die Anlage von Callanish. Bis zu fünf Meter hoch ragen die vor rund 5.000 Jahren aufgerichteten Menhire aus dem torfigen Boden der Insel. Zusammen bedecken sie eine Fläche von nahezu 5.400 Quadratmetern.

Wozu aber diente diese monumentale Anlage – so weit von den damaligen kulturellen Zentren entfernt auf einer unwirtlichen Insel gelegen? Erste Hinweise gibt ein näherer Blick auf die Anordnung der Steine: 13 große Menhire bilden den zwölf Meter breiten, leicht eiförmigen zentralen Steinkreis der Anlage. In seiner Mitte ragt ein zentraler Monolith in die Höhe, flankiert von den Resten eines kleinen Steingrabs. Vom Kreis geht eine rund 80 Meter lange Allee aus 19 Steinen in nördlicher Richtung ab. Drei weitere, einfache Steinreihen zeigen nach Westen, Süden und Osten.

Für die Archäoastronomen sind die Steinreihen ein erster Ansatzpunkt: Stimmt ihre Ausrichtung möglicherweise mit astronomischen Linien oder Positionen überein? Zumindest für die westliche vom Steinkreis ausgehende Menhirreihe ist das schell geklärt: Sie zeigt genau auf die Untergangsposition der Sonne zu den Tagundnachgleichen. Noch spannender aber sind andere Linien, denn sie scheinen keinen Sonnenbezug zu besitzen, wohl aber einen Zusammenhang mit charakteristischen Mondpositionen.

Das Geheimnis der Mondwenden

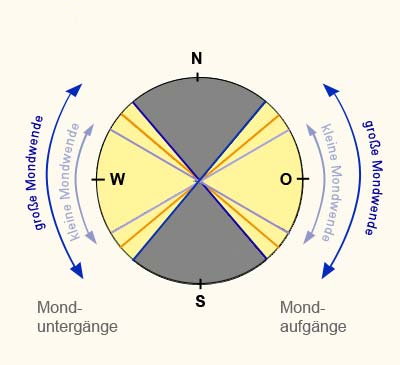

Der Mond kreist in rund 30 Tagen einmal um die Erde und verändert dabei stetig sein Gesicht. Er wandelt sichvom Neumond zunehmend bis zum Vollmond und wieder abnehmend bis zum nächsten Neumond. Aber nicht nur das. Auch die Positionen, an denen der Mond auf und untergeht, verschieben sich jeden Tag um ein Weniges, weil die Mondbahn gegen die Erdbahn um fünf Grad geneigt ist. Im Laufe eines Monats wandern so die Mondaufgänge vom Nordosten bis in den Südosten und zurück, die Untergänge pendeln zwischen Nordwesten und Südwesten.