Inzwischen ist Astronomen ein doppelter Durchbruch gelungen. Mithilfe modernster Teleskoptechnik konnten sie bei gleich zwei Protosternen nachweisen, dass Magnetfelder tatsächlich eine entscheidende Rolle bei der „Fütterung“ von Sternenembryos spielen. Die gut 30 Jahre alte Theorie des deutschen Astrophysikers Max Camenzind wurde damit bestätigt.

Möglich wurde dieser Nachweis durch das GRAVITY-Instrument der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile. Dieses 2016 in Betrieb genommene Interferometer kombiniert die eingehenden Signale der vier 8-Meter-Teleskope des Very Large Telescope (VLT) auf dem Paranal miteinander. Dadurch entstehen Aufnahmen, deren Auflösung so hoch ist wie die eines 100 Meter großen Teleskops.

Beim „Fressen“ ertappt

Der erste Durchbruch gelang Astronomen um Jérome Bouvier von der Universität Grénoble Anfang 2020 (Astronomy & Astrophysics). Sie haben das GRAVITY-Instrument genutzt, um den Protostern DoAr 44 zu untersuchen. Dieser liegt rund 476 Lichtjahre von uns entfernt in der Sternbildungsregion Rho-Ophiuchus und befindet sich im T-Tauri-Stadium. Zwischen ihm und dem Innenrand seiner Materialscheibe klafft bereits eine Lücke von rund 30 astronomischen Einheiten.

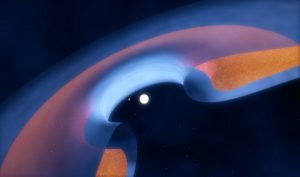

Dieser Protostern ist damit genau in der Phase, in der es für ihn schwierig wird, Material allein durch seine Anziehungskraft akquirieren. Doch die GRAVITY-Daten bestätigten, dass DoAr 44 es trotzdem schafft, Gas aus seiner zirkumstellaren Scheibe anzuziehen. Anhand von Spektralanalysen fanden die Astronomen heraus, dass die starke UV-Strahlung des Protosterns dafür zunächst das Wasserstoffgas am Innenrand der Akkretionsscheibe ionisiert. Das Plasma aus Protonen und Elektronen wird dadurch leitfähig und kann nun vom stellaren Magnetfeld beeinflusst werden.