Kälteschock und Muskelzittern

Was geschieht von dem Moment an, in dem die Versuchsperson in die Kühlkammer oder das Becken mit kaltem Wasser geht? Ein Blick in das Innere des Körpers offenbart, wie der Stoffwechsel versucht, mit der Kälte fertig zu werden.

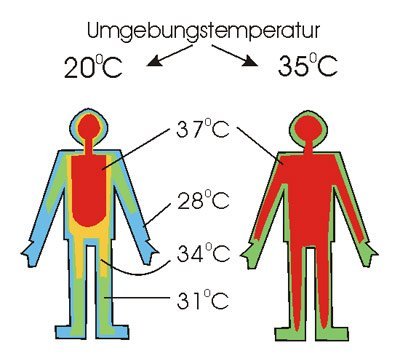

Mit Beginn der Abkühlung von außen zielen alle Reaktionen des Körpers darauf ab, die Kerntemperatur solange wie möglich stabil zu halten. Schon mit dem ersten Kälteschock ziehen sich die Blutgefäße in der Haut und nahe der Körperoberfläche zusammen, der Blut- und Wärmeaustausch zwischen dem warmen Körperkern und den kalten Extremitäten, der normalerweise für eine gleichmäßig Körpertemperatur sorgt, wird eingeschränkt. Durch diesen Mechanismus kann die Kerntemperatur auch bei winterlichen Minusgraden oder in kaltem Wasser für zehn bis fünfzehn Minuten aufrechterhalten werden. Nach dieser Frist allerdings dringt die Kälte bis ins Innerste vor. Sensible und lebenswichtige Organe wie Herz, Lunge, Rückenmarkund Gehirn kühlen langsam aus.

Echte Unterkühlung, die sogenannte Hypothermie, setzt ein, wenn die Kerntemperatur des Körpers vom Normalwert 37°C um zwei Grad oder mehr absinkt. Der Stoffwechsel mobilisiert jetzt zusätzliche Energien, um der Kälte zu trotzen – wir beginnen zu zittern. Die schnelle Bewegung der Muskeln erzeugt Wärme und hilft so, ein weiteres Abkühlen zu verhindern. Befindet sich der Unterkühlte allerdings in kaltem Wasser, hat das Zittern die entgegengesetzte Wirkug: Durch die Muskelbewegung leitet das Wasser die Körperwärme noch schneller ab.

Staublawine - auch hier droht neben dem Ersticken eine Unterkühlung © USGS

Betrunken vor Kälte

Sinkt die Körpertemperatur unter 30 bis 32°C hört das Zittern der Muskeln wieder auf, da der Körper seine Energiereserven verbraucht hat. Die Muskeln werden stattdessen steif. Gleichzeitig betäubt die Kälte auch die Enden der Nervenbahnen, so dass der Unterkühlte Kälte und Schmerzen nicht mehr wahrnimmt, das für Erfrierungen typische Taubheitsgefühl ist die Folge. Das Gehirn arbeitet in diesem Stadium nur noch langsam, dadurch werden gezielte Bewegungen werden fast unmöglich. Der Unterkühlte kann kaum noch deutlich Sprechen und wirkt verwirrt.

Nicht nur äußerlich gleichen die Symptome denen eines Betrunkenen. Ähnlich wie der Alkohol greift auch die Kälte direkt in wichtige Stoffwechselprozesse ein. Sinkt die Körpertemperatur, laufen viele Enzymreaktionen und Transportmechanismen in den Zellen langsamer ab. Wichtige Stoffe werden dadurch nicht oder zu wenig produziert und gelangen nicht mehr an den Ort, an dem sie gebraucht werden.

Organismus auf Sparflamme

Sinkt die Kerntemperatur bis auf 29,5 °C ab, verlieren die meisten Unterkühlten das Bewußtsein. Kalt und steif – wie tot erscheinen viele Kälteopfer in diesem Stadium, obwohl die Organe im Körperinneren noch arbeiten, wenn auch im langsamsten noch möglichen Rhythmus: Das Herz schlägt nur noch zwei- bis dreimal in der Minute, Puls und Atem sind kaum mehr messbar, aber vorhanden. Bleibt der Unterkühlte jetzt noch lange der Kälte ausgeliefert, wird er daran sterben.

Aber auch eine zu schnelle Erwärmung kann in diesem Zustand gefährliche Folgen haben: Durch die plötzliche Wärmezufuhr weiten sich die Blutgefäße in der Haut und in den Extremitäten dadurch sackt der Blutdruck rapide ab – es droht ein Kreislaufkollaps. Heißes Duschen unmittelbar nach einer längeren Unterkühlung kann daher fatal sein. Ärzte und Lawinenrettungsdienste empfehlen daher, einem Unterkühlten erst einmal etwas Heißes, Alkoholfreies einzuflößen und ihn, wenn möglich, in Bewegung zu halten. Dadurch beginnt die Erwärmung von innen heraus und eine zu große Belastung des Kreislaufs wird vermieden.

Was viele nicht wissen: Selbst wenn ein Unterkühlter wieder im Warmen ist, seine Körpertemperatur fällt noch immer. Erst nach einer Viertelstunde hat das sogenannte „Nachfallen“ seinen Tiefpunkt erreicht und die Gefahr von Schäden endgültig vorüber.

Nadja Podbregar

Stand: 03.02.2012

3. Februar 2012