Der Fehler eines Nobelpreisträgers trug wahrscheinlich sogar dazu bei, eine entscheidende Entdeckung hinauszuzögern. Denn durch seine vermeintlichen Belege glaubte man mehr als ein Jahrzehnt lang, dass sich der entscheidende Code des Lebens in den Proteinen versteckt, statt in RNA und DNA.

Aus was bestehen Viren?

Ende der 1930er Jahre trieb vor allem eine Frage viele Biochemiker um: Wo verbirgt sich der Schlüssel des Lebens – der Code, der dafür sorgt, dass Kinder ihren Eltern ähnlich sind und ein Bakterium dem anderen gleicht? Gleichzeitig grübelten Mediziner darüber nach, was die wahre Natur der erst neu entdeckten Viren sein könnte: Handelte es sich trotz ihrer minimalen Größe um Lebewesen? Oder waren es doch bloße Moleküle?

„Die Tatsache, dass Viren in Bezug auf ihre Größe mit den Organismen des Biologen auf der einen Seite und mit Molekülen des Chemikers auf der anderen Seite überlappen, trug nur noch zum Mysterium ihrer Natur bei“, konstatierte der US-Forscher Wendell Meredith Stanley in seinem Nobelpreis-Vortrag 1946. „Es war nicht bekannt, ob sie anorganisch waren, aus Kohlenwasserstoffen oder Kohlenhydraten bestanden, aus Fetten, Proteinen oder gar organismisch waren.“

Infektiöse Kristalle aus Protein

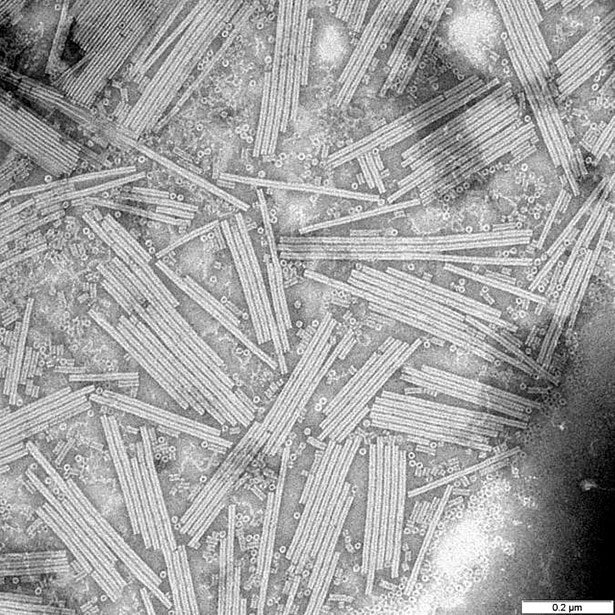

Für Stanley war dies der Anlass, an einer Methode zu forschen, mit der sich die Zusammensetzung von Viren herausfinden ließe. Mitte der 1930er Jahre gelang es ihm, Tabakmosaikviren (TMV) in eine kristalline Form zu überführen. Diese Kristalle, so glaubte Stanley, bestanden aus reinem Virenprotein. Das Entscheidende aber: Als der Forscher Tabakpflanzen mit diesen Kristallen infizierte, brach die Mosaikkrankheit bei ihnen aus.