So exotisch uns Antimaterie erscheint, so alltäglich sind einige ihrer Anwendungen bereits. Vor allem Positronen werden routinemäßig in der Medizin eingesetzt, um Krebstumore zu finden, sie helfen Forschern aber auch dabei, neurobiologische Aspekte unseres Verhaltens aufzuklären. Und in der Materialforschung dienen die Anti-Elektronen dazu, winzige Defekte im Atomgitter von Metallen aufzuspüren.

Verräterische Strahlung

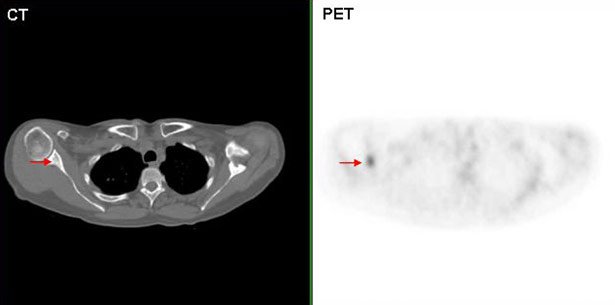

Die gängigste Anwendung für Antimaterie ist die Positronen-Emissions-Tomografie, kurz PET. Bei diesem bildgebenden Verfahren erhält der Patient oder Proband zunächst ein leicht radioaktives Mittel gespritzt, das beim Zerfall Positronen erzeugt. Dieses Mittel reichert sich je nach Typ in verschiedenen Geweben besonders stark an – beispielsweise in Krebstumoren, aber auch in besonders aktiven Hirnbereichen.

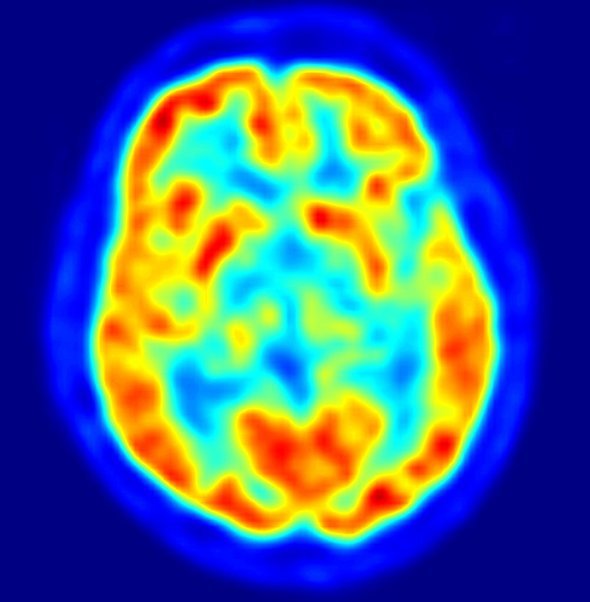

Weil an diesen Stellen besonders viele Positronen entstehen, finden dort auch viele Annihilationen statt. Das aber bedeutet, dass von diesen Stellen verstärkt die typische Gammastrahlung dieser Auslöschungsreaktion ausgeht – und diese wird von den Detektoren des PET gemessen. In der Medizin wird die PET häufig eingesetzt, um beispielsweise bestimmte Tumore ausfindig zu machen, aber auch, um Epilepsieherde im Gehirn aufzuspüren.

In der Neurobiologie haben Forscher mit Hilfe der Positronen beispielsweise nachgewiesen, dass Placebos ähnliches Reaktionen aujslösen wie echte Schmerzmittel und dass die elektromagnetische Strahlung eines Handys am Ohr die lokale Hirnaktivität verändert.