Die Idee eines zyklischen Universums ist nicht neu: Schon die frühen indischen Gelehrten beschreiben in den Veden das Universum als eine ewige, sich wiederholende Abfolge von Entstehen, Zerstören und Wiedererstehen. Aber auch die Stoiker der griechischen Antike teilten diese zyklische Weltsicht. Ihrer Vorstellung nach ging der Kosmos als gigantische Kugel durch Phasen von Expansion und Ausdünnung, gefolgt von Phasen der Verdichtung und Kontraktion.

Die Maya glaubten ebenfalls an eine ewige Wiederkehr. Sie rechneten sogar mit wahrhaft astronomischen Zahlen, um die Dauer der verschiedenen Zyklen von Sonne, Mond, Planeten und Sternen zu beschreiben. „Die archetypische Auffassung eines zyklischen Universums hat Menschen die gesamte Geschichte hindurch fasziniert – sie findet sich in mythischen und wissenschaftlichen Kosmologien bis in die Gegenwart hinein“, sagt der dänische Wissenschaftshistoriker Helge Kragh.

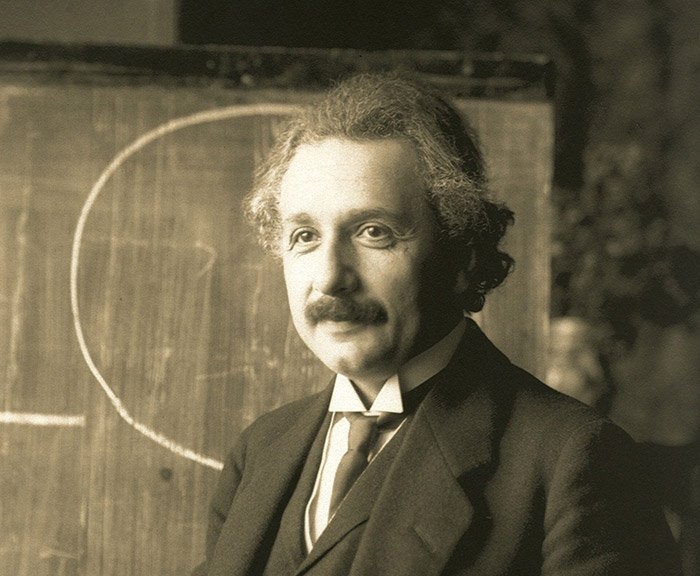

Einstein und die Folgen

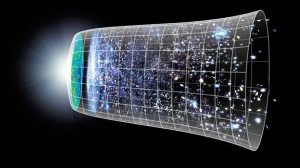

Auch Albert Einstein hat sich zeitweilig mit der Möglichkeit eines oszillierenden, zyklischen Universums beschäftigt – und hielt diese Idee für durchaus plausibel. Aus Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie leitete der russische Mathematiker Alexander Friedmann in den 1920er Jahren ab, dass sich die Expansion des Universums auch umkehren kann. Er schrieb: „Fälle sind auch möglich, in denen sich der Radius der Raumkrümmung periodisch ändert. Das Universum würde zu einem Punkt kontrahieren, dann seinen Radius wieder bis zu einem bestimmten Punkt vergrößern, um sich dann wieder zu verkleinern und so weiter.“

Das Universum würde demnach ständige Zyklen aus Ausdehnung und Kontraktion durchleben. Der Kosmologe Richard Tolman griff diese Überlegungen in den 1930er Jahren auf und veröffentlichte umfangreiche mathematische Berechnungen, die ergründeten, in welcher Form ein zyklisches Universum möglich wäre. Seine Veröffentlichungen lösten einen bis heute anhaltenden Boom neuer zyklischer Modelle in der Kosmologie aus.