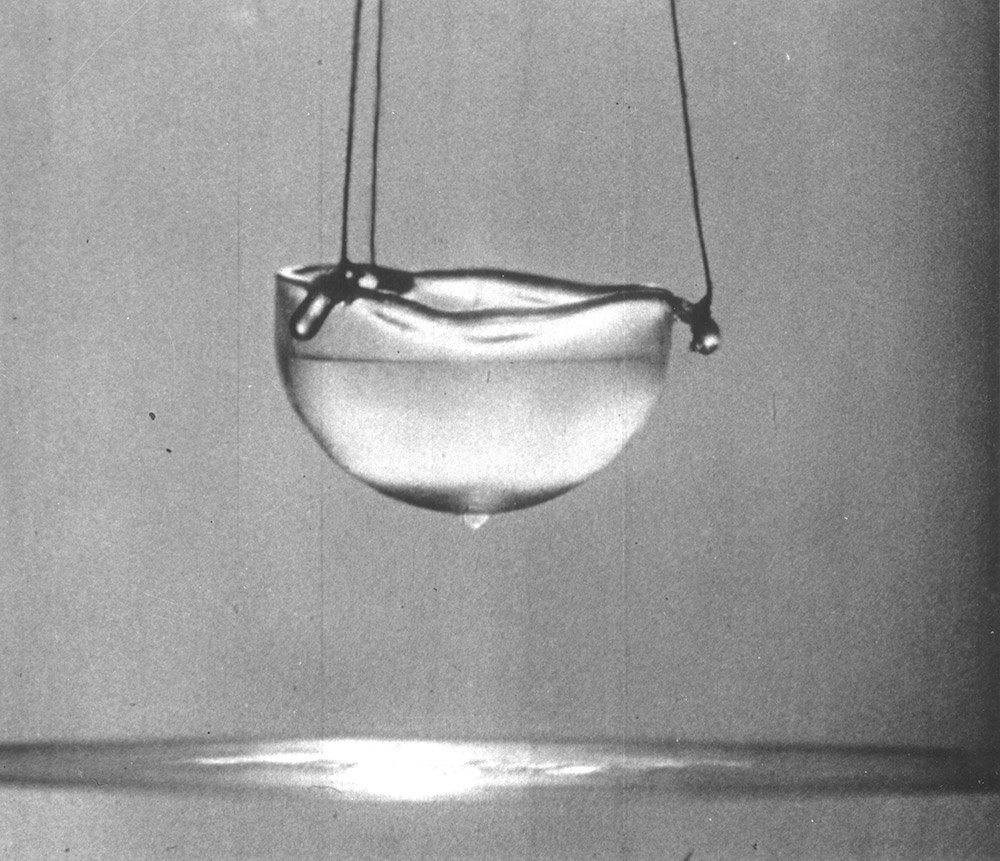

Da sich ultrakalte Gase ebenso verhalten wie die fundamentalen Bausteine der Materie und die Vermittler von deren Wechselwirkungen, lassen sie sich verwenden, um exotische oder aber universelle Eigenschaften von komplexen Systemen in der Natur zu simulieren.

Die Eigenschaften der meisten in der Natur vorkommenden Systeme können nicht auf Basis der zugrunde liegenden mikroskopischen physikalischen Gesetzmäßigkeiten erschlossen werden – und dies liegt weniger am Unvermögen der Kollegen aus der theoretischen Physik, sondern vielmehr an der Struktur der mathematischen Gleichungen: Diese lassen sich grundsätzlich nicht mehr mit gängiger Computertechnologie lösen, sobald zu viele Konstituenten im Spiel sind. Ein Beispiel ist die Entschlüsselung der Funktionsweise großer, für die Biologie wichtiger Moleküle oder das Design neuer funktioneller Materialien.

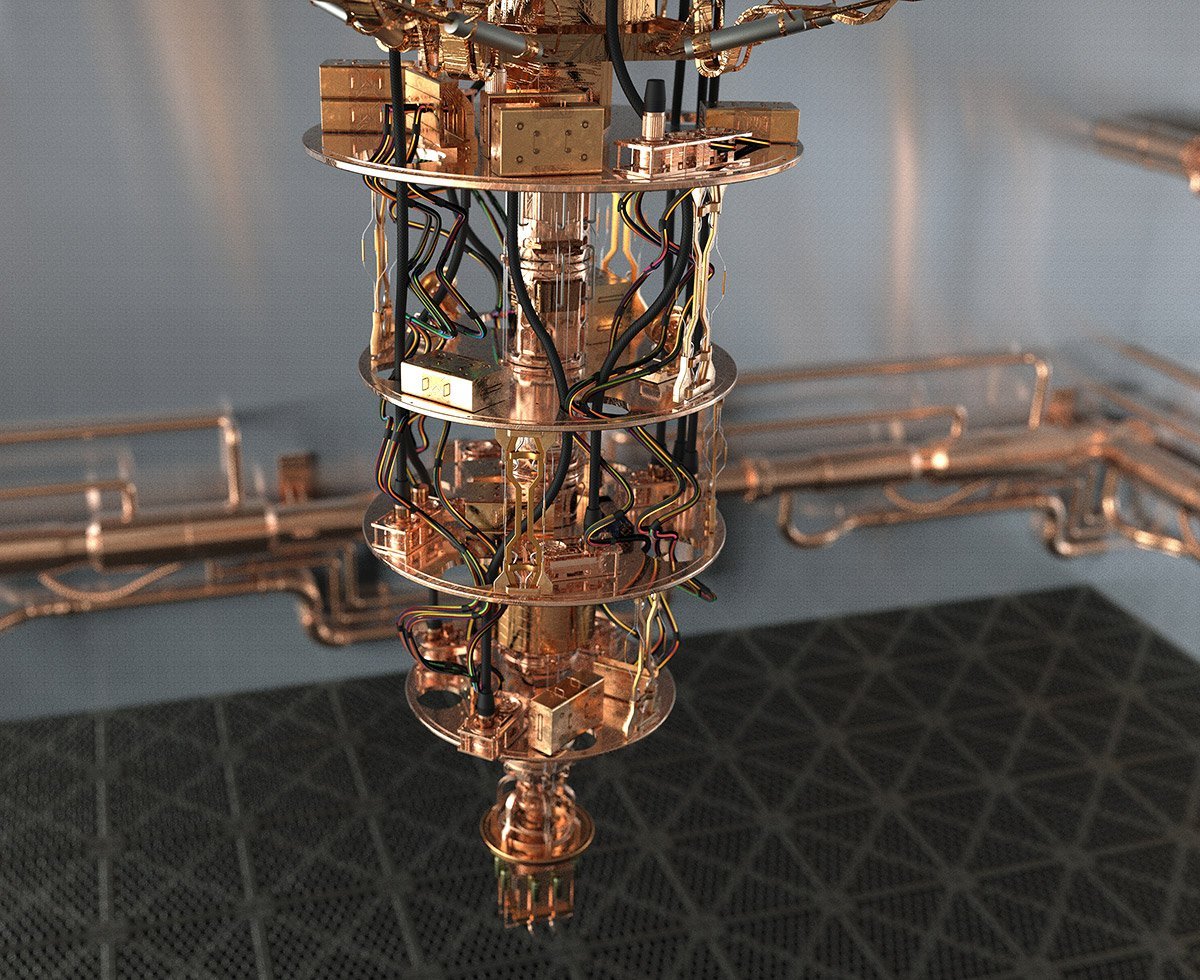

Kalte Komponenten für Quantencomputer

Dieses Problem erkennend hat der amerikanische Physiker Richard Feynman in den frühen 1980erJahren vorgeschlagen, einen Computer so zu konstruieren, dass die Elemente selbst auf den Gesetzen der Quantenphysik basieren. Die Idee des Quantensimulators war geboren. Für ihre Umsetzung nutzen Forscher heute fast immer ultrakalte Komponenten – supraleitende Metallspulen oder stark heruntergekühte Ionen.

In den vergangenen fünf Jahren hat es – nicht zuletzt durch das verstärkte Engagement von Firmen wie Google, Alibaba, Microsoft und IBM – einen wahren Goldrausch bei der Entwicklung von Quantencomputern und -simulatoren gegeben. Erste Quantencomputer sind bereits über die Cloud nutzbar. Innerhalb der Europäischen Union werden Aktivitäten auf großer internationaler Skala innerhalb des „Quantum Flagships“ gefördert, an dem wir gemeinsam mit der Gruppe von Selim Jochim vom Physikalischen Institut der Universität Heidelberg beteiligt sind.