Aus der fernen Vergangenheit ergeben sich spannende Fragen für die Gegenwart, finden die beiden Paläontologen Friedemann Schrenk und Ottmar Kullmer: Sie planen Forschungsprojekte zum Altern des menschlichen Gebisses, in dem sie untersuchen, wie das Gebiss biologisch auf die Abnutzung der Zähne reagiert – indem sie aus dem Kiefer herausgeschoben werden zum Beispiel oder sich nach vorne schieben – und wie Zahnbehandlungen in diesen Prozess einzugreifen versuchen. Auch die langfristigen Auswirkungen von immer mehr Kaiserschnitten wollen sie erforschen.

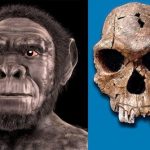

Die Motivation dahinter erklärt Schrenk so: Heute ist die von Darwin beschriebene Evolution, nach der Organismus die höchsten Chancen zur Fortpflanzung hat, der am besten an seine Umwelt angepasst ist, in vielen Teilen der Welt durch eine kulturelle Evolution abgelöst: Aus den ersten Steinwerkzeugen, die Homo rudolfensis herstellte, sind zahllose Werkzeuge und Maschinen geworden, ohne die wir nicht überleben könnten. Um die wachsende Bevölkerung zu ernähren, haben wir auf leicht aufschließbare Stärke umgestellt. Und die Tage verbringen wir heute überwiegend sitzend, was sich auf unsere Körper auswirkt.

Zweite Heimat Malawi

Der Mittelpunkt der Forschung werden jedoch die Fossilien in Malawi bleiben, das für Schrenk zu einer zweiten Heimat geworden ist und wohin auch der Unterkiefer wieder (einmal) zurückkehren wird, sobald das neue Nationalmuseum in Malawis Hauptstadt Lilongwe seine Pforten öffnet. Und wo Schrenk auch über seine paläontologische Forschungsarbeit hinaus vielfältig aktiv ist, in der Bildung von Schülerinnen und Schülern Studierenden und Promovierenden.

Schrenk engagiert sich auch in Form von Beratungen der Malawischen Regierung zu Bergbau und Wasserkraftnutzung, in Form von populärwissenschaftlichen Vorträgen in der Region und in der Gründung eines Vereins in Deutschland, der – so der Verein über sich – „die Menschheitsgeschichte dort vermitteln will, wo sie entstanden ist – in Afrika“.