Die Beobachtungen, die Jane Goodall bei ihren Forschungsarbeiten in Tansania machte, förderten nicht nur bahnbrechende Erkenntnisse über das Verhalten und die Intelligenz der Schimpansen. Sie lieferten auch wertvolle Hinweise auf die verhaltensbiologische Parallelen zwischen dem Menschen und seine engsten Verwandten.

Menschenähnliches Verhalten

Ob die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Ernährung, das Führen von Kriegen zwischen Artgenossen oder die Fürsorge für den Nachwuchs – viele Verhaltensweisen, die Goodall bei wildlebenden Schimpansen beobachtete, ähneln den unseren. Auch beim Lernen

stellte die Primatenforscherin Parallelen fest, beispielweise in der Art, wie sich junge Schimpansen manche Fähigkeiten, wie zum Beispiel die speziellen Techniken zur Nahrungssuche, abschauen und imitieren. Damit werden diese Fertigkeiten nicht durch Instinkt erworben, sondern erlernt und von den Eltern an ihren Nachwuchs weitergegeben – wie beim kulturellen Lernen der Menschen.

Zusammengenommen lieferten Goodalls Beobachtungen Indizien dafür, dass die vermeintliche Kluft zwischen Menschenaffen und Menschen deutlich geringer war, als man zur damaligen Zeit noch glaubte. „Schimpansen haben uns mehr als jedes andere lebende Wesen dabei geholfen zu verstehen, dass es zwischen Mensch und Tierreich keine scharfe Grenze gibt. Diese Grenze ist undeutlich und sie wird immer nur undeutlicher“, sagte die Affenforscherin.

Goodall zeigte, dass Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Affe offensichtlicher waren als lange gedacht. Dies untermauerte die enge Verwandtschaft des Menschen mit den Menschenaffen und stützte die Annahmen, die Charles Darwin bereits ein Jahrhundert zuvor gemacht hatte.

Erweiterung der Affenforschung

Angeregt von Goodalls neuen und für die Primatenforschung bahnbrechenden Erkenntnissen

begannen weitere Wissenschaftler sich näher mit dem Leben der Menschenaffen, ihrem Verhalten und den Parallelen zu uns und unseren Vorfahren zu beschäftigen. Ihre Ergebnisse trugen dazu bei, das von Goodalls erlangte Wissen zu bestätigen und zu erweitern. Sie enthüllten, dass Menschenaffen noch weitere, vermeintlich menschentypische Fähigkeiten und Verhaltensweisen zeigen.

So konnte bestätigt werden, dass Schimpansen zum Beispiel Freunde nach ihrer Persönlichkeit auswählen, mit ihnen gerne ihr Futter teilen und sich aus purer Freude – wie wir Menschen – spielerisch untereinander necken. Und der Einsatz für Artgenossen geht sogar noch weiter: So haben Forscher am Yerkes National Primate Research Center in Atlanta herausgefunden, dass Schimpansen uneigennützig handeln können und sich in Experimenten für Taten entscheiden, die auch ihrem Artgenossen zugutekommen. Und diese Gefälligkeiten werden auch belohnt, während unsoziales Verhalten hingegen bestraft wird – so wie es auch in menschlichen Beziehungen üblich ist.

Zudem können sich die Affen offenbar gut in andere hineinversetzen, wie Experimente von Forschern um Catherine Crockford vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig gezeigt haben: Die Schimpansen erkannten, ob sich Artgenossen einer Gefahr bewusst sind oder nicht und warnten die Unwissenden etwa vor einer Bedrohung – eine zuvor als typisch menschlich bezeichnete Fähigkeit.

Bei Bonobos, Zwergschimpansen (Pan paniscus), wurde darüber hinaus sogar beobachtet, dass sie völlig Fremde bereitwillig unterstützen – selbst ohne Aussicht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Auch artübergreifend können Menschenaffen Empathie zeigen, wie Matthew Campbell vom Yerkes National Primate Research Center und sein Team feststellten. In ihren Untersuchungen ließen sich die Schimpansen vom menschlichen Gähnen anstecken.

Schimpansen verhalten sich zudem nicht nur in manchen Situationen wie der Mensch: Sie besitzen auch ähnliche kognitive Fähigkeiten, wie man heute weiß. So konnten Experimente zeigen, dass sich Schimpansen Filmszenen schon nach einmaligem Sehen einprägen können und ihr eigenes Spiegelbild und sich selbst in Videoaufnahmen erkennen. In anderen Experimenten lernten Schimpansen die Zeichen- oder Taubstummensprache.

Zudem können Schimpansen offenbar ihr eigenes Wissen hinterfragen und beurteilen: In einem Test konnten sie erkennen, wenn ihnen Informationen zum Lösen einer Aufgabe fehlten. Zudem entdeckten Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie, dass Schimpansen schon am Vortag ihr Frühstück planen können: Schimpansenweibchen bauten ihre Schlafnester neben Obstbäume und verließen sie sehr früh, um schnell an das Futter zu kommen.

Nicht nur Schimpansen

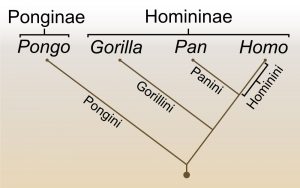

Viele dieser Verhaltensweisen und Fähigkeiten zeigen sich aber nicht nur bei Schimpansen. Zwei weitere Pionierinnen der Menschenaffenforschung – Diane Fossey und Biruté Galdikas, die Gorillas beziehungsweise Orang-Utans ähnlich nah und intensiv studierten wie Goodall ihre Schimpansen – deckten auch bei anderen Menschenaffen viele Ähnlichkeiten zum Menschen auf.

So können Orang-Utans möglicherweise bewusst Laute erzeugen und sind sogar bessere Knobler als menschliche Kinder. Zudem können sie auch – wie der Schimpanse und der Mensch – Dinge sozial erlernen und über mehrere Generationen weitergeben. Außerdem vermuten Wissenschaftler um Alexander Weiss von der University of Edinburgh, dass die rot-braunen Primaten auch eine Art „Midlife-Crisis“ durchleben.