Fragt man die Atomenergie-Branche, ist die Sache ganz klar: Radioaktiver Müll kommt unter die Erde und damit ist das Problem gelöst. Im Gestein eingeschlossen sollen die Abfälle über Jahrtausende hinweg sicher sein – so heißt es. Tatsächlich gilt die unterirdische Lagerung von hochradioaktiven Abfällen bisher als die einzige machbare und wenigstens halbwegs sichere Lösung. Doch über das Wie und Wo einer solchen Endlagerung im Untergrund gehen die Ansichten teilweise weit auseinander.

Komplex und jenseits unseres Zeithorizonts

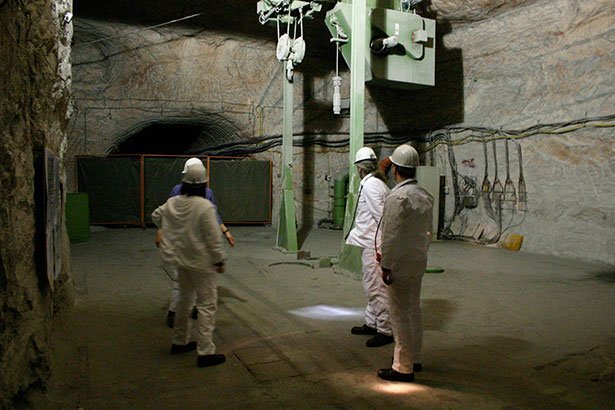

Einer der Gründe dafür: Die Bedingungen in einer unterirdischen Gesteinsformation werden durch ein komplexes Gefüge von Wechselwirkungen bestimmt. Neben der Geologie wirken chemische, physikalische und sogar biologische Einflüsse auf die Materialien ein, die in ein solches Endlager gebracht werden. Was an einem speziellen Standort zum Tragen kommt, kann daher oft erst vor Ort untersucht werden.

Ein weiteres Problem: Ein atomares Endlager muss über hunderttausende oder sogar Millionen von Jahren dicht halten. Welche Prozesse innerhalb dieser enormen Zeitspannen in einem Endlager ablaufen, lässt sich daher im Vorhinein nicht 1:1 erforschen oder simulieren. Bestenfalls können Wissenschaftler über Modelle und Laborexperimente versuchen, mögliche Reaktionen und Wechselwirkungen grob abzuschätzen und hochzurechnen.

Aber auch solche Forschungen bilden nur Teilaspekte der komplexen Wechselwirkung von radioaktivem Zerfall, chemischen Reaktionen und Veränderungen des Untergrunds ab – und dies nur in kurzen Zeitausschnitten. Ob irgendwann in ferner Zukunft nicht doch unerwartete und heute noch unbekannte Reaktionen und Probleme an einem Endlagerstandort auftreten, bleibt unberechenbar.