Die Unsicherheit über die Risiken und Folgen gezielter technischer Eingriffe in die Klimaanlage des Planeten treffe auf so gut wie alle Vorschläge aus dem Climate Engineering zu, sagt Reichwein. Der 24-jährige Völkerrechtler gehört zu jenem Team junger Forscher, die sich im Rahmen des Projekts „The Global Governance of Climate Engineering“ am Marsilius-Kolleg der Universität Heidelberg mit den unterschiedlichen Ideen zur Rettung aus der Klimakrise befassen.

Interdisziplinäre Arbeit an einem interdisziplinären Problem

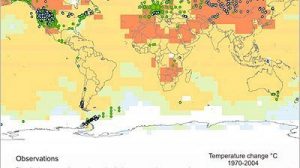

Dabei arbeiten die Wissenschaftler interdisziplinär und konzentrieren sich auf die vielfältigen Zusammenhänge zwischen technologischen, ökonomischen, kulturellen, politischen, sozialen, psychologischen und rechtlichen Aspekten. Gemeinsames Ziel ist es, im Austausch die Chancen und Risiken eines gelenkten globalen Klimas aus einer Vielzahl von Perspektiven zu betrachten sowie einen Verhaltenskodex in der Forschung bei unkalkulierbaren Nebenwirkungen der möglichen Techniken zu erarbeiten. „Unter anderem geht es um die technisch-ökonomische Machbarkeit der Vorschläge“, sagt Reichwein. Außerdem soll untersucht werden, wie sich globale Klimamodelle mit geografischen und sozioökonomischen Daten verknüpfen lassen.

Von technischen Verfahren bis zur Spieltheorie

So beschäftigen sich die Umweltphysiker des Kollegs damit, realistische Szenarien für unterschiedliche Verfahren, insbesondere zur künstlichen Wolkenbildung, zu erstellen und zu vergleichen. Philosophen und Psychologen beleuchten die Wahrnehmung von Climate-Engineering-Technologien in der Bevölkerung und deren Bereitschaft, in diese zu investieren. Wirtschaftswissenschaftler untersuchen Spieltheorien zu Kosten und Nutzen sowie zur ökonomischen Machbarkeit der Techniken. Humangeografen und Politikwissenschaftler beschäftigen

sich mit öffentlichen Diskursen, politischen Strategien und der räumlichen Verteilung der Folgen von Maßnahmen des Climate Engineering.