Auch wenn der Begriff „Tsunami“ aus dem Japanischen kommt – er bedeutet „große Hafenwelle“ – sind diese Ereignisse kein pazifisches oder gar asiatisches Phänomen. Denn überall dort, wo ein Seebeben auftritt, ein Küstenvulkan explodiert oder unterseeischen Hänge abrutschen, kann es zu solchen Flutwellen kommen.

Abrupt verdrängt

Ein Tsunami entsteht, wenn große Wassermassen verdrängt und in Bewegung versetzt werden. Dies geschieht besonders häufig dann, wenn an einer unterseeischen Plattengrenze das Gestein nachgibt und es zu einem abrupten Versatz der Verwerfung kommt – einem Erdbeben. Das Hochschnellen oder Absenken des Untergrunds erzeugt einen Energieimpuls, der sich auf die darüber liegenden Wassermassen überträgt. Diese langgezogenen Wellenberge rasen dann im Tempo eines Düsenjets über den Ozean und türmen sich mit abnehmender Wassertiefe immer höher auf.

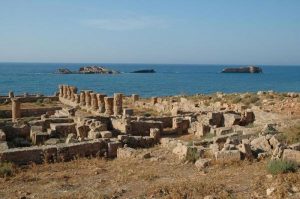

Lange hielten Wissenschaftler vor allem Subduktionszonen für besonders tsunamiträchtig – Plattengrenzen, in denen eine ozeanische Platte unter eine kontinentale Platte gedrückt wird. Inzwischen jedoch ist klar, dass auch andere Verwerfungen solche Flutwellen auslösen können – und von diesen gibt es im Mittelmeerraum unzählige. Denn hier schiebt sich die afrikanische Erdplatte nordwärts unter die eurasische und hinterlässt dabei ein komplexes Puzzle aus Plattenbruchstücken und Verwerfungen.