Wenn es um die Suche nach extrasolaren Himmelskörpern geht, reicht ein einfaches Teleskop nicht aus – die meisten Exoplaneten und erst recht ihre Monde sind zu klein, zu weit entfernt und stark von ihren Sternen überstrahlt, um direkt sichtbar zu sein. Astronomen müssen daher auf indirekte Fahndungsmethoden zurückgreifen.

Taumelnde Sterne

Eine Methode ist die Suche nach winzigen Taumelbewegungen, die die Schwerkraft eines Planeten oder Mondes beim Zentralstern verursacht. Diese Schwankungen des Sterns verursachen leichte Verschiebungen im Spektrum seines Lichts, die mit hochauflösenden Spektrografen nachgewiesen werden können. Über diese Analyse der Radialgeschwindigkeit haben Astronomen im Jahr 1995 den ersten Exoplaneten entdeckt und auch die drei Planeten um unseren nächsten Nachbarstern Proxima Centauri wurden so aufgespürt.

Das Problem jedoch: Je kleiner und leichter ein Planet oder Mond ist und je weiter er von seinem Stern entfernt liegt, desto geringer ist ihr Schwerkrafteinfluss – und desto schwächer sind die Veränderungen der Radialgeschwindigkeit. Schon Planeten von Erdgröße sind mit dieser Methode nur schwer nachweisbar. Erheblich schwieriger wird es beim noch subtileren Signal eines Exomonds. Sein Effekt ist so schwach, dass er im allgemeinen „Rauschen“ des spektralen Signals untergeht.

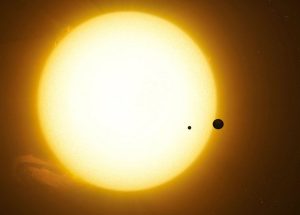

Schatten in der Lichtkurve

Ein zweites Fahndungswerkzeug ist die Transitmethode. Bei ihr suchen Astronomen nach dem schwachen Abdimmen des Sternenlichts, das die Passage eines umkreisenden Planeten direkt vor seinem Stern verursacht. Dieser Transit zeigt sich in einer charakteristischen, periodisch wiederkehrenden Senke in der Lichtkurve. Wenn nun dieser Exoplanet einen Mond besitzt, hinterlässt dieser ebenfalls Spuren in der Lichtkurve.