Die Sonne ist unser nächster Stern und bildet das Zentrum unseres Planetensystems. Im Innern der Sonne verschmelzen jede Sekunde mehr als 500 Milliarden Kilogramm des leichtesten Elements Wasserstoff zum nächstschwereren Element Helium. Dieser Fusionsprozess setzt Energie in Form von Licht frei, das ins All abgestrahlt wird. Auf der Erde erreicht uns pro Quadratmeter eine Leistung von etwa 1,4 Kilowatt.

Spektrallinien als Elementanzeiger

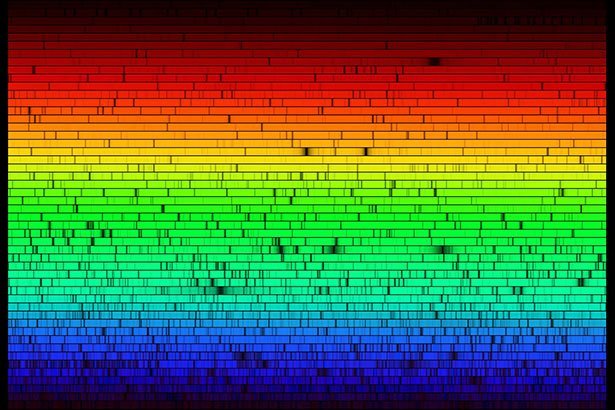

Wenn wir das Licht der Sonne zerlegen, erhalten wir einen wunderschönen Regenbogen. Bei genauer Analyse des Spektrums von Rot bis Blau zeigt sich, dass es Lücken aufweist, die sogenannten Fraunhofer-Linien. Die Erklärung dafür fanden im 19. Jahrhundert der Chemiker Robert Bunsen und der Physiker Gustav Kirchhoff, als sie die Wechselwirkung von Licht und Gasen untersuchten.

Dabei stellten sie fest, dass jedes Gas, beziehungsweise jedes Element, Licht charakteristischer Wellenlängen absorbiert, so dass im Spektrum Lücken entstehen. Aus den Lücken im Sonnenspektrum kann man daher im Umkehrschluss die chemische Zusammensetzung der Sonnenoberfläche bestimmen. Dies führte zur Entdeckung des bis dahin auf der Erde unbekannten „Sonnenelements“ Helium. Heute wissen wir, dass alle Sterne zu etwa 75 Prozent aus Wasserstoff und 25 Prozent aus Helium bestehen.

Inventur im Sonnensystem

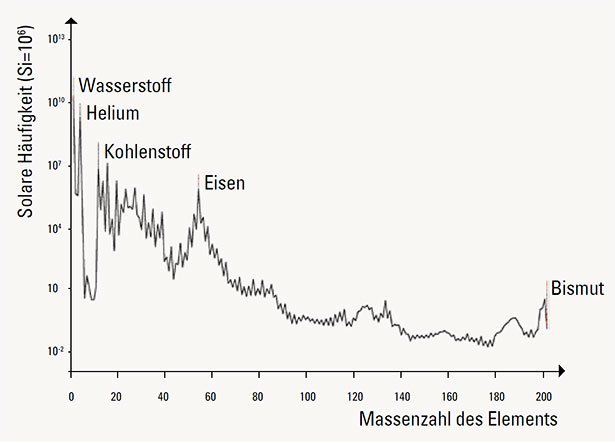

Die Elementhäufigkeiten im Sonnensystem können wir anhand von Position und Stärke der Linien oder Lücken des Sonnenspektrums bestimmen. Unverfälschte Informationen vom Beginn des Sonnensystems liefern uns außerdem Meteoriten. Die Sonne und die Planeten sind aus einer Staubwolke entstanden. Gleichzeitig formten sich auch kleinere Materiebrocken. In ihnen ist die ursprüngliche Zusammensetzung der Elemente konserviert.