In jüngster Zeit hat die Idee der kosmischen Wurmlöcher eine kleine Renaissance erlebt. Denn eine Reihe von Forschern haben sich die Machbarkeit dieser Phänomene aus einem ganz neuen Blickwinkel angeschaut – als eine Variante der „spukhaften Fernwirkung“, wie Albert Einstein es nannte.

Verschränkung in kosmischem Maßstab?

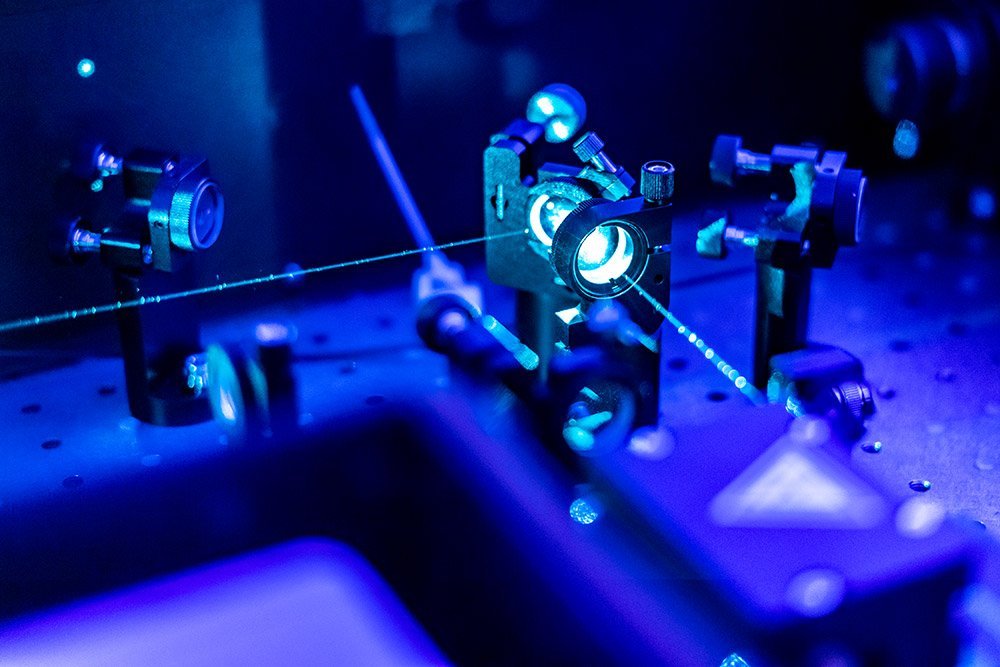

Anders ausgedrückt: Einige Physiker sind der Ansicht, dass Wurmlöcher nichts anders sind als eine quantenphysikalische Verschränkung. Bei dieser sind zwei Teilchen so miteinander gekoppelt, dass die Zustandsänderung des einen instantan auch den Zustand des anderen beeinflusst. Die quantenphysikalische Besonderheit liegt darin, dass diese Verschränkung unabhängig von der Entfernung beider Partner wirkt – beide Partner reagieren zeitgleich, selbst wenn sie hunderte von Kilometern voneinander entfernt sind. Bei Photonen kann diese Verschränkung sogar über Millionen Kilometer existieren.

Das aber bedeutet, dass die Verschränkung und die damit verbundenen Zustandsänderungen im Prinzip sogar schneller als das Licht wirken können – und damit gegen die Regeln der klassischen Physik und das Prinzip der Lokalität verstoßen. Einstein und seine Kollegen Boris Podolsky und Nathan Rosen beschrieben diesen Verstoß schon 1935 in einem Artikel, deshalb wird diese „Nebenwirkung“ der Verschränkung heute als Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon (EPR) bezeichnet.

ER = EPR?

Das Spannende daran: Diese quantenphysikalische Verschränkung könnte auch passierbare Wurmlöcher ermöglichen – ganz ohne exotische negative Materie oder negative Energie. Ein Wurmloch könnte demzufolge entstehen, wenn zwei Positionen der Raumzeit, beispielsweise zwei Schwarze Löcher, miteinander verschränkt sind. Die „Abkürzung“ durch die Raumzeit wäre demnach nichts anders als die aus der Quantenphysik bekannte „spukhafte Fernwirkung.