Es war kein stürmischer Tag, als das Herzstück von Boknis Eck verschwand. Es gab kein Marineschiff weit und breit, weder über noch unter Wasser. Kein Fischerboot fuhr durchs Sperrgebiet an der Ostseeküste am Eingang der Eckernförder Bucht, da, wo sich in der letzten Eiszeit vor gut 100.000 Jahren eine Gletscherzunge 17 Kilometer tief ins Land gearbeitet hatte. Es war alles still und leise an jenem sommerlichen 21. August 2019, als das Observatorium um 08:15 Uhr plötzlich aufhörte zu senden.

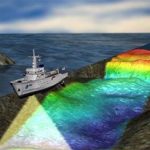

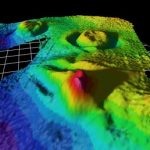

Boknis Eck ist Forschern aus aller Welt ein Begriff: Seit 1957 werden in der Eckernförder Bucht zwei Kilometer vor der Küste grundlegende Daten über das marine Ökosystem erhoben. Im monatlichen Turnus messen Wissenschaftler des GEOMAR – Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel den Salzgehalt, die Temperatur und die Konzentrationen von Sauerstoff, Nährstoffen und Chlorophyll sowie klimarelevante Spurengase wie Lachgas und Methan.

Einzigartige Zeitreihe

Die Daten des Unterwasserobservatoriums von Boknis Eck liefern wertvolle Informationen über den Zustand des Ökosystems der südwestlichen Ostsee. „Geradezu unbezahlbar sind die Daten, die wir damit erheben. Sie helfen der Forschung, Veränderungen in der Ostsee zu registrieren und eventuell Gegenmaßnahmen zu ergreifen“, erklärt Projektleiter Hermann Bange vom GEOMAR. Die Datenreihe aus Boknis Eck ist zudem eine der ältesten noch aktiven meereswissenschaftlichen Zeitserien weltweit.

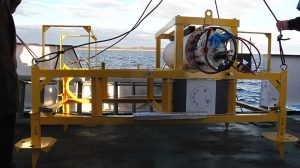

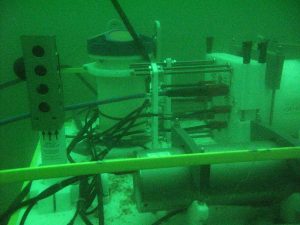

Im Jahr 2016 erweiterten die Kieler Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Zentrum Geesthacht – Zentrum für Material- und Küstenforschung (HZG) – ihre alte Messstation um das Unterwasserobservatorium „Boknis-Eck-Knoten“. Dieses misst seitdem kontinuierlich zusätzliche Parameter wie zum Beispiel Strömungsgeschwindigkeiten und Methankonzentrationen am Meeresboden und sendet seine Ergebnisse per Glasfaserkabel in Echtzeit an eine Landstation – dies ist ein wichtiger Schritt, um die Messdaten zu vervollständigen.