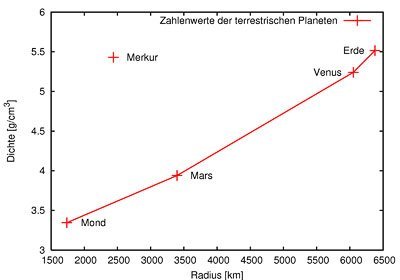

Der Grundaufbau der Gesteinsplaneten im Sonnensystem ist im Prinzip immer gleich: Sie alle besitzen einen dichten, eisenhaltigen Kern, der von einem steinigen Mantel aus Magnesium- und Eisensilikaten umgeben ist. Als äußerste Hülle schließt sich daran die Kruste an, meist aus Silikatmineralien mit etwas niedrigeren Schmelzpunkten bestehend. Bei allen erdähnlichen Planeten und Monden stehen Radius und Dichte zudem im gleichen Verhältnis zueinander, aufgetragen in einem Diagramm ergibt sich fast eine Gerade. Planetenforscher können daher aus der Gesamtdichte eines Planeten erste Rückschlüsse auf seine Zusammensetzung und den Anteil der einzelnen Schichten ziehen – normalerweise.

Zu dicht um wahr zu sein

Der Merkur aber tanzt aus der Reihe: Er hat nur 40 Prozent der Größe der Erde, mit rund 5,4 Gramm pro Kubikzentimeter aber fast die gleiche Dichte wie sie. Damit müsste sein metallischer Kern nahezu drei Viertel seines Volumens ausmachen – der Kern alleine wäre damit so groß wie der Erdmond. Der steinige Mantel des Planeten wäre demgegenüber nur eine relativ dünne Hülle von ungefähr 600 Kilometern Dicke – der Erdmantel ist mit rund 2.850 Kilometer mehr als viermal so dick.

Wie aber kommt dieser ungewöhnliche, vom Metallkern dominierte Aufbau des Merkur zustande? Zurzeit existieren dafür unter Planetenforschern gleich drei konkurrierende Theorien – und jede der drei hätte eine andere chemische Zusammensetzung der Merkuroberfläche zur Folge. Mit entsprechend großer Spannung erwarten daher die Wissenschaftler den Zeitpunkt, an dem die Messenger-Daten endlich genauere Aufschlüsse über die Geochemie des Planeten liefern. Denn dann, so viel steht fest, werden zwei der Theorien endgültig aus dem Rennen sein.

Sortierender Gasstrom…

Die erste Theorie geht davon aus, dass in diesem sonnennahen Bereich der Urwolke ein starker Gasstrom herrschte, der viele leichtere Silikatteilchen in die Sonne zog und die schwereren Metallpartikel übrig ließ. Der sich später hier bildende Merkur hatte damit von Anfang an mehr metallische Bausteine zur Verfügung als die weiter außen liegenden Planeten. Trifft diese Theorie zu, dann wäre die Gesteinskruste des Merkur in ihrer Elementzusammensetzung identisch mit denen der anderen Gesteinsplaneten, nur eben dünner.

…Verdampfung…

Der zweiten Theorie zufolge verdampfte zur Zeit der Protoplaneten die enorme Hitze in Sonnennähe einen Teil der äußeren Gesteinshülle des Merkur und machte sie dadurch dünner. Wäre dies der Fall, dann müsste die Merkuroberfläche heute deutlich weniger leicht verdampfende Elemente wie Natrium und Kalium enthalten als beispielsweise die Erde.

…oder kosmische Kollision?

Die dritte Theorie postuliert einen gewaltigen Einschlag in der Frühzeit des Planeten. In einer Art Streifschuss könnte einer der zu dieser Zeit noch zahlreich umherschwirrenden Brocken einen Großteil der Kruste und des Mantelgesteins mit sich gerissen haben. Unrealistisch ist das nicht, denn immerhin verdankt auch der Erdmond seine Entstehung einem ähnlichen Szenario. Hätte auch der Merkur einen solchen Impakt erlebt, wäre seine Oberfläche heute vergleichsweise arm an typischen Krustenelementen wie Aluminium und Kalzium.

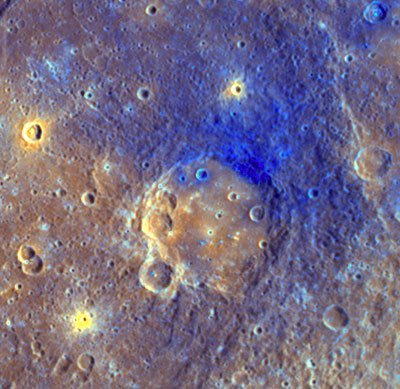

Messenger zeigt Flickenteppich

Die Merkursonde Messenger ist gut gerüstet, um die ersehnten Belege für eine dieser Theorien zu liefern. Seine Röntgen-, Gammastrahlen- und Neutronenspektrometer können feststellen, welche Elemente in den Oberflächengesteinen vorhanden sind und welche fehlen. Die spektrografischen Daten im sichtbaren und Infrarot-Bereich wiederum erlauben Rückschlüsse auf die Mineralzusammensetzung der Kruste und die Schwerkraftmessungen geben Informationen auf die Krustendicke. Noch aber müssen sich die Forscher etwas gedulden, denn für endgültige Ergebnisse dieser Art muss Messenger systematische Messungen aus der Umlaufbahn durchführen.

Die ersten drei Vorbeiflüge lieferten jedenfalls schon erste Hinweise auf eine erstaunlich vielfältige, flickenteppichartige Zusammensetzung der Merkurkruste – und eine deutlich vom Mond differierende. Die ersten Spektrometermessungen des MACS-Instruments ergaben eine mindestens 20-prozentige Abweichung in der Mineralienkomposition, worin genau die Abweichungen bestehen, verraten sie jedoch – noch – nicht.

Stand: 02.10.2009