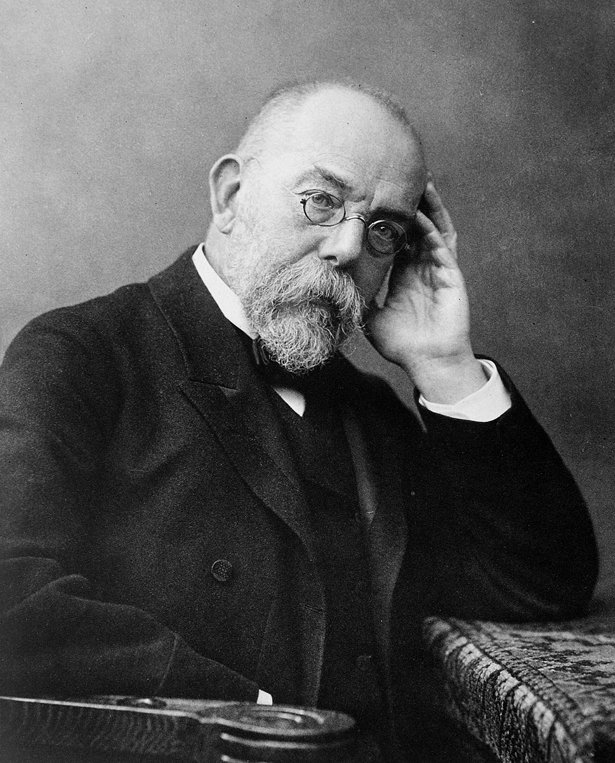

Mit seinem Konzept der Zellularpathologie und seinen Beiträgen zur öffentlichen Gesundheitspflege hat sich Virchow einen hohen Rang in der Geschichte der Medizin verdient. Doch der geniale Wissenschaftler ist Zeit seines Lebens längst nicht in allen Bereichen so weitsichtig, wie man vermuten könnte. Auch ihm unterlaufen Fehler.

Kritik am „Bazillenzirkus“

Sein Zeitgenosse Robert Koch bekommt dies am eigenen Leib zu spüren: Der ehemalige Student Virchows ist – wie sein einstiger Lehrer – den Ursachen von Krankheiten auf der Spur. Doch er hat dabei nicht die Körperzellen im Visier, sondern winzige, „unsichtbare“ Feinde: die Bakterien. Diese kleinen Mikroorganismen, glaubt er, könnten Krankheiten wie Tuberkulose und Milzbrand auslösen.

Virchow allerdings hält das für Unsinn. Er giftet offen über den „Bazillenzirkus“ und tut die These seines Arbeitskollegen an der Berliner Universität als kühn und unbewiesen ab. Das ändert sich auch nicht, als Koch nach und nach die Erreger zahlreicher Infektionskrankheiten identifiziert und belegt, dass deren Ausbreitung mit gezielten Maßnahmen wie Händewaschen erfolgreich eingedämmt werden kann.

Keine Anerkennung für Kollegen

An seiner ehemaligen Wirkungsstätte, der Universität Würzburg, erklärt man sich diese Hartnäckigkeit selbst angesichts sich häufender, gegenteiliger Befunde mit dem ungeheuren Selbstbewusstsein Virchows und vielleicht auch einem gewissen Hang zur Eitelkeit: „Während Virchow seine eigenen Hypothesen mit einer fast lutherischen Selbstgewissheit verteidigte, hatte er große Mühe, bahnbrechende Ergebnisse anderer großer Forscher anzuerkennen“, schreibt die Universität in einer Abhandlung zur Geschichte des Pathologischen Instituts.