Viren haben keinen guten Ruf – schon gar nicht in Zeiten einer Pandemie. Wir neigen dazu sie primär als unsichtbare Feinde, als Krankheitserreger und Seuchenbringer zu sehen. Doch es gibt noch eine andere Seite unserer viralen Mitbewohner: Ihre Existenz könnte die Evolution des Lebens vorangetrieben und vielleicht sogar erst ermöglicht haben.

So groß wie ein Bakterium

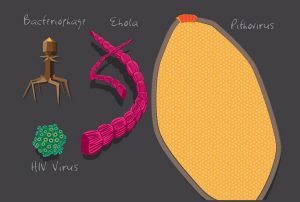

Einen Hinweis darauf liefert die Entdeckung der Riesenviren – Viren, die kaum kleiner sind als manche Bakterien. Die in Amöben gefundenen Pandoraviren und Megaviren erreichen beispielsweise einen Durchmesser von rund 700 Nanometern und sind damit mehr als doppelt so groß wie Bakterien aus der Gruppe der Chlamydien. Und nicht nur das: Sowohl sie als auch das 2017 in einem österreichischen Klärwerk entdeckte Klosneuvirus besitzen ein riesiges Genom. Beim Klosneuvirus ist es 1,54 Millionen Basen lang – das ist fast dreimal so lang wie das des bakteriellen Erregers Mycoplasma genitalium.

Noch ungewöhnlicher aber ist das, was im Erbgut dieser Riesenviren kodiert ist. Denn ihre DNA enthält nicht nur die Bauanleitung für neue Viren, sondern auch Gene für die Proteinbiosynthese – den Prozess, durch den Zellen die Moleküle für ihren Stoffwechsel und ihre Vermehrung herstellen. Diese Viren besitzen damit zumindest den Gencode für einen Großteil dieser Zellmaschinerie.

Viren in der Ursuppe?

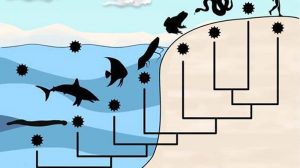

Doch woher kommen diese Gene? Theoretisch gibt es dafür zwei Möglichkeiten: Zum einen könnten diese und andere Viren aus frühen Einzellern hervorgegangen sein, die sich zurückentwickelten. Dass würde bedeuten, dass Viren und alle zelltragenden Lebewesen einen gemeinsamen Ursprung haben. Weil dann die Virenvorläufer zu obligatorischen Zellparasiten wurden, bildeten sie alle Komponenten zurück, die sie nicht mehr benötigten – darunter auch die Zellmaschinerie.