Pi – und auch die Suche nach einer möglichst genauen Näherung – ist keineswegs eine Marotte der Neuzeit: Die Bedeutung der Kreiszahl ist schon seit mehr als 4.000 Jahren bekannt. Kein Wunder: Denn auch in den frühen Kulturen kamen die Menschen um diese Zahl nicht herum, wollten sie Fehler bei so alltäglichen Tätigkeiten wie der Bereifung eines Wagenrads oder der Volumenberechnung eines Weinfasses vermeiden.

Mit dem Schnurmaß

Im Nahen Osten zur Zeit des Alten Testaments, aber auch im alten China, begnügte man sich dabei zunächst mit dem Näherungswert 3. In der Bibel, im Buch der Könige, heißt es beispielsweise: „Er fertigte ein kreisrundes Becken an, das von einem zum anderen Rand zehn Ellen maß. […], eine Schnur von 30 Ellen umspannte es.“

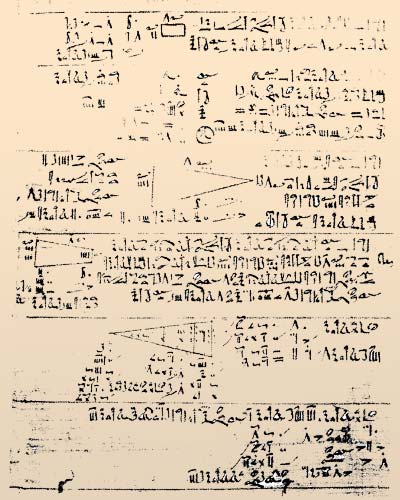

Doch schon die Ägypter nahmen es da etwas genauer. Im ältesten erhaltenen Rechenbuch der Welt, dem so genannten Rhind Papyrus, findet sich 3,1605 als Wert für die Kreiszahl. Damit waren sie immerhin schon deutlich präziser als ihre hebräischen Nachbarn. Die Babylonier dagegen nutzten 3 plus ein Achtel, also 3,125 als Kreiszahl, in Indien war es 3,0044. Allen diesen Werten ist jedoch gemeinsam, dass sie auf der Basis von Messungen entstanden.

Zwei 96-eckige Vielecke als Rechenwerkzeug

Die erste rein mathematische Berechnung der Kreiszahl stammt von dem griechischen Mathematiker Archimedes von Syracus, der 287 bis 212 vor Christus lebte. Er näherte sich Pi von zwei Seiten gleichzeitig an: Um einen Kreis konstruierte er ein innenliegendes Vieleck und ein außenliegendes Vieleck und vermehrte ihre Ecken so lange, bis sich beide Formen möglichst eng an die Kreislinie anschmiegten.