Ohne Tierversuche würden uns heute viele Medikamente, Impfstoffe und medizinische Therapien fehlen. Doch nicht alle Experimente sind erfolgreich: Bei der Grundlagenforschung mit Tieren wird nach neuen Erkenntnissen gesucht, ohne dass dies immer einen konkreten oder absehbaren Nutzen für den Menschen hat.

Außerdem handelt es sich bei den Tieren nur um Modelle, die ihre Grenzen haben. Erst, wenn also die physiologischen und molekularen Unterschiede zwischen verschiedenen Tierarten und dem Menschen ausreichend erforscht sind, können Forscher sichere Informationen durch Tierversuche gewinnen und sie als Grundlage für die Forschung am Menschen nutzen.

Das Drei-R-Prinzip

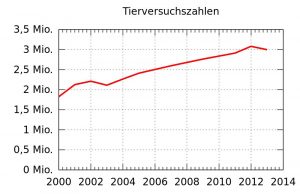

Deshalb dürfen Wissenschaftler in Deutschland nur dann Versuche mit Tieren durchführen, wenn sie damit eine bislang unbeantwortete Fragestellung klären und es keine tierversuchsfreie Forschungsalternative gibt. Bei der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten sind solche Tests allerdings vorgeschrieben, damit die menschlichen Testpersonen in den Folgestudien ein möglichst geringes Risiko haben.

Für jeden Antrag eines Tierversuchs gelten deshalb bei uns bestimmte Regeln: Die Forscher müssen vorher in einem umfangreichen Genehmigungsformular die sogenannten drei Rs bestätigen – „Replace, Reduce and Refine“. Sie sollen damit belegen, dass die Versuche nicht ersetzt werden können, unverzichtbar sind und noch nie in einem vergleichbaren Tierexperiment getestet wurden. Außerdem sollen die Forschenden möglichst selten und mit wenigen Tieren experimentieren und die Tests so durchführen, dass die Tiere möglichst wenig leiden und Stress empfinden. Der Nutzen für die Forschung soll dabei laut Tierschutzgesetz größer sein, als die Belastung für die Tiere. Jeder Tierversuch bedeutet also ein Abwägen zwischen dem Leid für das Tier und dem möglichen Erkenntnisgewinn für den Menschen.