Wohin mit dem Kohlendioxid? Dies dürfte die entscheidende Frage der nächsten Jahrzehnte werden. Denn inzwischen ist klar, dass Emissionsreduktionen allein nicht reichen werden, um den Klimawandel noch aufzuhalten. Zusätzlich sind technische Lösungen nötig, mit denen CO2 aus Abgasen und aus der Luft abgeschieden und dauerhaft gebunden werden können.

Warum CCS bisher kaum vorankommt

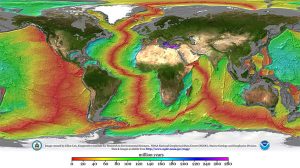

Das Problem jedoch: Viele Ansätze für das Carbon Capture and Storage (CCS) sind technisch noch kaum ausgereift oder bergen große Risiken für Mensch und Umwelt. So wurden beispielsweise viele Pilotversuche zum Einleiten von CO2 in unterirdische Kavernen, darunter ausgedienten Gasreservoiren, schon vor Jahren wieder gestoppt. Neben zu großen Kosten und nur wenigen geeigneten Gesteinsformationen sorgte vor allem die Angst vor Erdbeben, Gaslecks und einer Kontamination des Grundwassers dafür, dass die CO2-Speicherung im Untergrund bisher kaum vorangetrieben wurde.

Die nahezu einzige Ausnahme sind Projekte, bei denen das CO2 im Rahmen der Erdöl- und Erdgasförderung wieder zurück in den Untergrund gepumpt wird, wie beispielsweise im Sleipner-Gasfeld vor der norwegischen Küste. Dieses Wiedereinpressen dient der Öl- und Gasindustrie dazu, die verbliebenen Rohstoffreste an die Oberfläche zu treiben, ermöglicht aber auch das Speichern des CO2 in den meist durch undurchlässige Gesteinsschichten nach oben hin isolierten Reservoiren.

„Zurzeit basieren 14 der 18 großskaligen CCS-Projekte weltweit auf dieser Technologie“, berichten Sandra Snæbjörnsdóttir vom isländischen Energiekonzern Orkuveita Reykjavíkur und ihre Kollegen. Allerdings besteht auch dabei das Risiko, dass das Kohlendioxid durch Risse in der Deckschicht irgendwann wieder austreten könnte.