Erdgas ist einerseits leicht zu transportieren – sofern man eine geeignete Pipeline hat – andererseits aber problematisch. Denn das große Volumen des Gases macht einen Transport per Schiff, Tanklaster oder anderen Verkehrsmitteln extrem ineffizient und nahezu unmöglich. Um das von Europa benötigte Gas auf diese Weise herbeizuschaffen, gäbe es nicht genügend Transportmittel. An diesem Punkt kommt das Flüssiggas (LNG) ins Spiel.

600-fach geringeres Volumen

In seiner tiefgekühlten und verflüssigten Form nimmt Erdgas nur ein 600stel seines normalen Volumens ein. Das ermöglicht es, entsprechend größere Mengen Methan in einen Tanker zu verfrachten. Dass sich Gase verflüssigen lassen und wie, entdeckte schon um 1820 der britische Physiker und Naturforscher Michael Faraday – allerdings erstreckten sich seine chemischen Experimente noch nicht auf Methan, die Hauptkomponente des Erdgases.

1896 entwickelte dann der deutsche Ingenieur Karl von Linde eine Technik, um Gase physikalisch mithilfe der Kühlung zu verflüssigen – und lieferte damit auch die Basis für LNG. 1917 entstand in den USA die erste Anlage zur Erdgasverflüssigung, 1959 wurde das Flüssiggas zum ersten Mal verschifft: Die „Methane Pioneer“, der weltweit erste LNG-Tanker, transportierte das flüssige Gas von Louisiana in den USA bis nach Canvey Island in Großbritannien.

Von Bohrloch zur Verflüssigungsanlage

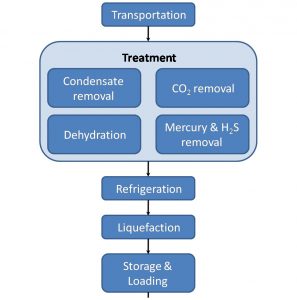

Doch damit aus rohem Erdgas transportables LNG wird, sind einige Prozessschritte erforderlich. Den Anfang macht die Reinigung. Wenn Erdgas aus dem Untergrund kommt, enthält es neben Methan auch längerkettige Kohlenwasserstoffe wie Ethan, Propan, Butan und Pentan. Außerdem sind je nach Lagerstätte andere Gase wie Kohlendioxid, Stickstoff, Schwefelwasserstoff und Wasserdampf beigemischt.