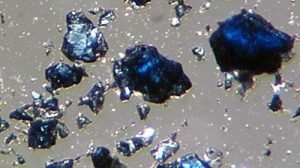

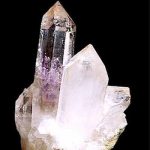

Ob winzige Kristallkörnchen in einem Meteorit, Erzadern in massivem Gestein oder aber die riesigen freistehenden Kristalle der Höhle von Naica in Mexiko: Die Natur hat ein gewaltiges Spektrum an verschiedenen Kristallen hervorgebracht. Sie unterscheiden sich nicht nur in ihren Eigenschaften, auch ihre Bildung kann ganz unterschiedlich erfolgt sein. Ausgangspunkt des Kristallwachstums kann sowohl eine Flüssigkeit, eine heiße Schmelze oder ein Gas sein.

Mit einem Keim fängt es an

Fast immer aber beginnt der Kristallisationsprozess mit einem Kristallisationskeim – einer Verunreinigung oder einer Oberfläche, die die Anordnung der Atome oder Moleküle zum Kristallgitter begünstigt. Dies erklärt auch, warum kleine Mengen hochreinen Wassers selbst bei Dutzenden Grad unter Null nicht gefrieren: Den Wassermolekülen fehlt der Keim, der die Kristallisation in Gang bringt.

Und noch eine Gemeinsamkeit gibt es: Bei der Bildung des Kristallgitters wird Energie frei. Denn für die Atome oder Moleküle ist die Gitterstruktur ein energieärmerer Zustand als eine ungebundene Anordnung. Durch die Kristallisationswärme heizt sich beispielsweise stark unterkühltes Wasser bei plötzlichem Gefrieren wieder bis auf etwa Null Grad auf. Die Kristallisationswärme entspricht immer genau der Energie, die zum Schmelzen des kristallinen Materials benötigt wird.

Wassereis ist nicht gleich Wassereis

Das alltäglichste Beispiel für die Kristallbildung aus einer Flüssigkeit können wir im Winter bei frostigen Temperaturen beobachten: das Gefrieren von Wasser. Dabei lagern sich die Wassermoleküle so zusammen, dass sie eine Kristallstruktur mit hexagonaler Grundstruktur bilden. Sie wird vorgegeben durch den Winkel, den die beiden Wasserstoffatome im Molekül bilden.