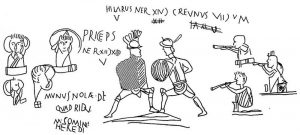

Unser modernes Wort „Graffiti“ wurde von Ausgräbern Pompejis geprägt, denn man brauchte einen Begriff für diese dort erstmals entdeckte Form von Inschriften. Diese Graffiti, die Gegenstand meiner Dissertation waren, geben einen ganz unmittelbaren Einblick in den antiken Alltag: Namen von Bewohnern und Besuchern Pompejis, Grüße an Freunde, Nachbarn oder Geliebte, Zeichnungen von Menschen, Tieren und Gladiatoren, Zitate aus bekannter lateinischer Literatur, Wortspiele, Erotisches und vieles mehr.

Antikes Leben auf kleinster Ebene

Erst seit einigen Jahren hat sich die Forschung der pompejanischen Graffiti als umfassendem Materialcorpus angenommen. Anders als antike literarische Texte, die uns auf der Makroebene über historische Ereignisse und Entwicklungen informieren und im Kontext der jeweiligen Machtverhältnisse verstanden werden müssen, spiegeln Graffiti antikes Leben auf kleinster Ebene wider. Sie halten lokale Ereignisse wie Markttage fest, überliefern bekannte Sprüche und die Namen beliebter Gladiatoren, erlauben Überlegungen zum lokalen Sozialgefüge und zu regionalen Dialekten.

Dabei zeigen sie auch, welchen Einfluss die im Alltag und im urbanen Raum präsenten Texte und Bilder als Medien hatten, denn häufig wiederholten Graffiti bereits Bekanntes: Sie benutzten dieselben Redewendungen wie Briefe, rezitierten aus Werken wie der Aeneis des Vergil, imitierten Vögel und andere Motive der Wandmalereien oder Schriftarten offizieller Inschriften.

„Soundso war hier“

Zum größten Teil aber waren sie Identitätsmarker, wie wir sie noch heutzutage von viel besuchten Orten kennen: „Soundso war hier“. Ob die vielen Tausend einzelnen Personennamen an den Wänden von Wohnhäusern, Läden und öffentlichen Gebäuden einfach nur eine Selbstbestätigung waren oder ob sie als Pendant öffentlicher Ehrungen auch gesehen und gelesen werden sollten, lässt sich meines Erachtens nicht sagen. Es lässt sich lediglich konstatieren, dass das Einritzen von Figuren, Symbolen, Wörtern und Texten recht beliebt gewesen zu sein scheint.