Bei der komfortablen Unterbringung im Wirtskörper ergeben sich für den Parasiten auch einige Schwierigkeiten. Der eigene Nachwuchs muss vorzugsweise in neuen Wirten untergebracht werden – erstens um den momentanen Wirt nicht zu überlasten, und zweitens um neue Lebensräume zu erschließen. Das erfordert aber, die sichere Umgebung des Wirtes zu verlassen und sich den Gefahren der Außenwelt auszusetzen. Die Partnersuche ist aus diesem Grund für einen eingesessenen Parasiten ebenfalls schwierig.

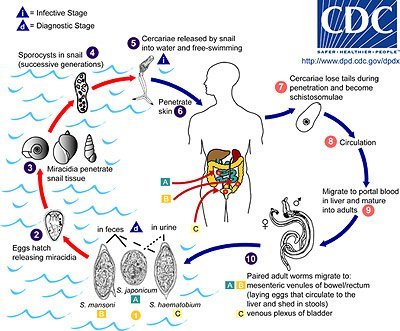

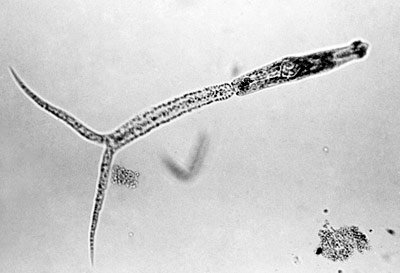

Um den Wechsel von einem Wirt zum nächsten zu vereinfachen, durchlaufen die Nachkommen des Parasiten verschiedene Entwicklungsstadien, die an jeweils andere Bedingungen und Aufgaben angepasst sind. Manche sind dabei auf einen oder mehrere Zwischenwirte angewiesen, bevor sie schließlich ausgewachsen sind und ihren den Endwirt erreichen.

Ungeschlechtliche Massenvermehrung erhöht Erfolgschance

Viele dieser Parasiten nutzen dabei zwei unabhängige Fortpflanzungsschritte, die in unterschiedlichen Wirten stattfinden. In einem Wirt vermehren sie sich ungeschlechtlich, meist durch Zellteilung. Dieser Schritt erhöht lediglich die Anzahl der Nachkommen, und damit die spätere Wahrscheinlichkeit, sich erfolgreich auszubreiten. In einem anderen Wirt, dem Endwirt, findet geschlechtliche Paarung und damit genetische Neukombination statt.

Ein Beispiel für einen Parasiten mit einem solchen Lebenszyklus aus mehreren Entwicklungsstadien ist der Pärchenegel Schistosoma, aus der Klasse der Saugwürmer. Weltweit sind fast eine Viertelmilliarde Menschen von diesem Wurm befallen, die meisten davon in Entwicklungsländern. Da in diesen Regionen die nötige medizinische Versorgung nur schlecht oder gar nicht vorhanden ist, ist die vom Pärchenegel ausgelöste Krankheit Schistosomiasis oft lebensbedrohlich.