Nur auf den ersten Blick erscheint das Gehirn als dankbares Forschungsobjekt: Es hat eine handliche Größe, und solange sich die Wissenschaftler mit Maushirnen begnügen, mangelt es auch nicht an Untersuchungsmaterial. Die wahren Bedingungen der Hirnforscher sehen aber anders aus.

Mehr als Summe seiner Teile

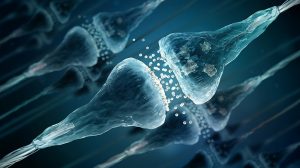

Das Gehirn ist mit mehr als 100 Milliarden Nervenzellen das komplexeste Organ des Menschen, nur im lebenden Organismus kann man es bei der Arbeit beobachten. Dabei wird rasch eine seiner wesentlichsten Eigenschaften deutlich: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das Gehirn ist nicht nur eine Ansammlung von zig Milliarden Nervenzellen – es sind die komplexen Verschaltungen der Nervenzellen untereinander, die uns denken und lernen lassen.

Am Anfang der Entwicklung entsteht das Gehirn aus einer einzigen Zelle. Es muss also Regeln geben, die steuern, wie die Nervenzellen während der Embryonalentwicklung zusammenspielen. Diese Regeln können nach heutigem Stand des Wissens nur in unseren Erbanlagen gespeichert sein. Man nimmt an, dass rund ein Drittel der circa 20.000 Gene des menschlichen Erbguts für die Hirnentwicklung benötigt wird – schon allein das weist auf die außerordentliche Komplexität des Organs hin.

Wie also kann man sich an diese außerordentliche biologische Komplexität mit dem Ziel heranwagen, Denkvorgänge von Maschinen nachahmen zu lassen, also eine „Künstliche Intelligenz“ (KI) zu erzeugen?