Wie auch die anderen großen interferometrischen Gravitationswellendetektoren LIGO und Virgo erreicht GEO600 heute Empfindlichkeiten, die schon durch Störungen auf subnuklearen Längenskalen beeinträchtigt werden können. So kann GEO600 beispielsweise bei einer Messzeit von einer Sekunde Spiegelvibrationen nachweisen, die nur einem Hundertstel Prozent eines Protondurchmessers entsprechen.

Und doch reicht die Empfindlichkeit für eine Detektion heute noch immer nicht aus. In jahrelangen gemeinsamen Datenläufen der weltweit existierenden Detektoren wurden einige Petabyte an Daten aufgenommen und analysiert, aber es konnte bisher noch keine Gravitationswelle beobachtet werden.

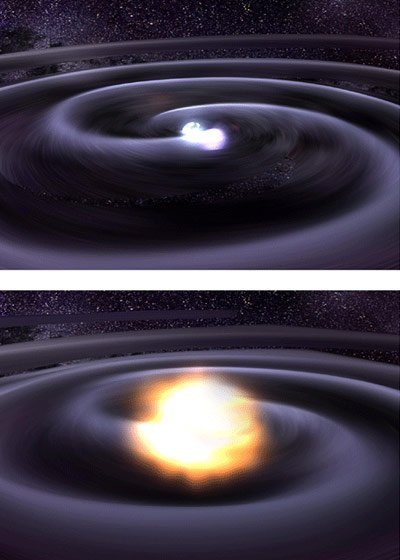

Ein Grund dafür: Die dafür notwendigen astrophysikalischen Ereignisse sind in dem beobachteten Himmelsvolumen einfach zu selten. Eine Supernova kommt beispielsweise in der Milchstraße nur etwa alle 50 Jahre vor. Das Verschmelzen von Neutronensternenpaaren oder schwarzen Löchern ist noch seltener, sodass auch deren größere Signalstärke und damit die größere Reichweite der Detektoren für solche Signale noch keinen Erfolg brachte.

Zehnfache Empfindlichkeit – Tausendmal mehr Volumen

Dies soll sich mit der nächsten, jetzt im Bau befindlichen Detektorgeneration (advanced LIGO und advanced Virgo, GEO-HF) ändern, die eine zehnfach bessere Empfindlichkeit verspricht als bisher. Das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik ist an diesem Fortschritt durch den Einbau neuartiger Technologien am eigenen Detektor GEO600 und durch das Bereitstellen vom Hochleistungslasersystem für die advanced LIGO-Detektoren beteiligt.