Zwei Jahre nach dem Alp Array-Projektstart im Jahr 2015 war das dichte Netz aus Messpunkten fertig aufgebaut. Per Mobilfunk werden seither die Daten der zehn Bochumer Stationen in Echtzeit an die Ruhr-Universität Bochum übertragen.

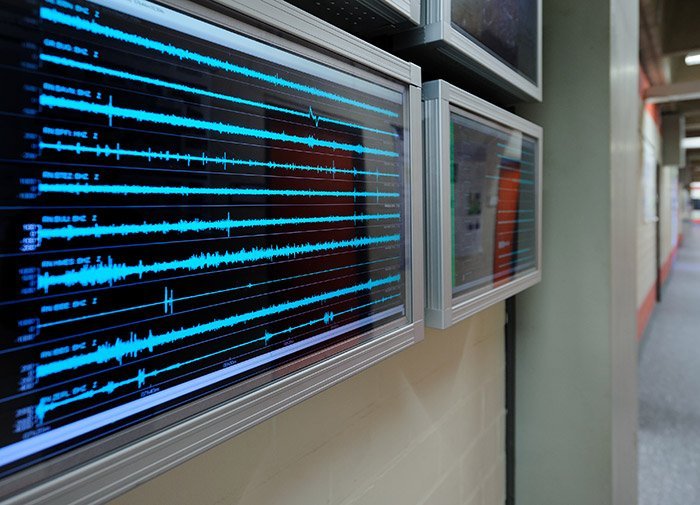

Im Flur des Instituts für Geologie, Mineralogie und Geophysik hängen Monitore an der Wand, auf denen jeder Besucher live verfolgen kann, ob und wo in den Alpen die Erde bebt. Alle Daten sämtlicher Messpunkte werden zudem an zentralen Stellen in Europa gesammelt und können jedem, der ihre Nutzung beantragt, zur Verfügung gestellt werden.

Seismische Wellen aus aller Welt

Dann begann für die Forscher das Warten – auf Erdbeben. „Kleinere auswertbare Erdbeben finden fast täglich statt, größere Ereignisse natürlich wesentlich seltener“, erklärt Kasper Fischer. Je nachdem, wo ein Erdbeben seinen Ursprung hat, kommen seine Wellen früher oder später in der Alpenregion an und verlaufen aus verschiedenen Richtungen durch das Messnetz.

Ein Erdbeben mit Ursprung in Japan verursacht ein Wellenmuster, das aus Nord-Osten kommt, eines in Griechenland kommt aus Südwesten. Bei weit entfernten Beben melden alle Messstandorte fast zeitgleich Bodenbewegungen. Lokale Erdbeben wandern mit größerer zeitlicher Verzögerung durch das Netz der Messpunkte.