Wie kommt ein Mönch darauf, Züchtungsexperimente mit Erbsen durchzuführen? Auf den ersten Blick erscheint dies wenig naheliegend. Allerdings war Mendel kein gewöhnlicher Mönch und sein Kloster kein rein spiritueller Ort. Seine wissenschaftliche Ausbildung und die stark gärtnerisch-landwirtschaftliche Ausrichtung seines Klosters boten die besten Voraussetzungen für die Experimente.

Pflanzenzucht ohne Basis

Dazu kam eine weitere Motivation: Zur damaligen Zeit war die Pflanzenzüchtung von wenig Wissen und vielen Rückschlägen geprägt. Züchter versuchten, durch Kreuzungen neue Sorten zu erzeugen, konnten aber nicht erklären, warum die resultierenden Hybriden immer wieder ihre neuen Merkmale verloren. „Die meisten Tier- und Pflanzenzüchter arbeiteten auf Basis verschiedener Faustregeln, die sie in ihrem lokalen Umfeld entwickelt oder von anderen übernommen hatten“, erklärt Garland Allen von der Washington University in St. Louis. „Es war größtenteils eine Art Handwerk, ohne übergeordnete Regeln, die allgemein angewendet wurden.“

Weil man Mitte des 19. Jahrhunderts weder Gene, Chromosomen noch die Grundlagen der Vererbung kannte, blieben die scheinbar erratischen Zuchtergebnisse ein Rätsel. „Es war für Biologen – vor allem im deutschsprachigen Raum – zwar durchaus gängig, sich die Agenten der Vererbung als spezielle Partikel oder Moleküle vorzustellen“, so Allen. „Das Problem mit den meisten dieser Theorien war aber, dass sie hochgradig spekulativ waren und kaum auf Beobachtungen und wenigen bis keinen Experimenten beruhten.“

Streit um die Befruchtung

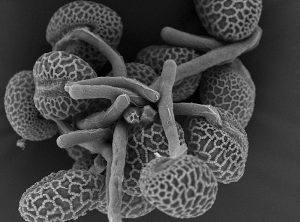

Heftig umstritten war zudem die Frage, wie bei den höheren Pflanzen die Befruchtung stattfand. Während einige Naturforscher auch bei den Pflanzen von einer Verschmelzung mütterlicher und väterlicher Zellen ausgingen, vertraten Anhänger des einflussreichen Botanikers Jacob Schleiden eine andere Ansicht. Nach dieser bildete der Embryosack der weiblichen Pflanze nur eine Hülle für den männlichen Pollenschlauch, ohne selbst viel zur neuen Pflanzengeneration beizutragen.